Расстояние разделяет, чёрточки склеивают

Люди любят разделять всё чёрточками. А надо — расстоянием.

Меню на Маке:

Если «разделить» чёрточками, эффект обратный — всё склеится:

Люди любят разделять всё чёрточками. А надо — расстоянием.

Меню на Маке:

Если «разделить» чёрточками, эффект обратный — всё склеится:

Во вчерашней заметке про отельный полотенечный тупизм я совсем забыл упомянуть о ещё одном дебильном аспекте ежедневной уборки: запихивании одеял под матрас. Нахрена вот это делают? Часто ещё когда вытаскиваешь одеяло из-под матраса, вместе с ним вытаскивается и простыня; прям вот ненавижу. Казалось бы: сфоткали номер для сайта — всё, молодцы, теперь положите одеяло по-человечески.

Ну и чтобы ещё один пост потом не писать — во всех гостиницах, где я был, на двухместную кровать кладут одно одеяло. Это полная жесть.

Добавлено 23 августа: О, я, оказывается, уже про это писал.

Ненавижу ежедневную уборку в отелях.

Посторонних я предпочитаю держать подальше от своих вещей. Прийти в свой номер после уборки — ощущение не из приятных: это не твоя территория, здесь ходит кто попало. А обнаружить в дверях уборочную телегу — это вообще облом. Что вот делать в этой ситуации? Ещё и себя же виноватым чувствуешь, что не вовремя припёрся.

Кроме того, бесит дикая неэффективность и избыточность. Я не представляю, с каким упорством надо всё усирать, чтобы было недостаточно уборки раз в несколько дней.

При этом в последние годы в отелях стала популярна одноклеточная забота об экологии:

Это ж надо было так всё извратить: придумали кретинистическую систему с ежедневной уборкой и на меня пытаются повесить ответственность за загрязнение окружающей среды.

Если на минутку задуматься, то даже управляющий отелем может дойти до нехитрой мысли, что полотенце придумано для вытирания. После использования оно становится мокрым и, таким образом, бесполезным. В то же время вытирается человек чистым, значит полотенце мало загрязняется. Стало быть смысл замены полотенца в том, чтобы получить сухое полотенце.

Дома я без проблем пользуюсь одним полотенцем две-три недели, потому что у меня хватило ума купить и повесить полотенцесушитель. А у вас-то его нет нихрена! Так повесьте и не заходите в мой номер вообще.

Поскольку нормальный человек, не приученный к идиотским отельными эко-ритуалам полотенце вешает, а не бросает на пол, то получается, что эта система по умолчанию оставляет мокрое, бесполезное полотенце. То единственное, в чём ежедневная уборка помогает, в неё в итоге не входит!

Обычно рынки уличной еды работают днём. На некоторые нужно вообще приходить с утра, потому что еду быстро раскупают и торговцы расходятся. А в Палермо есть небольшая площадь, где кормят ночью.

Поворот легко найти по звуку и запаху:

Народ подтягивается:

Исходники:

Уборка:

Торговцы берут сырую рыбу и мясо голыми руками, которыми тут же отсчитывают сдачу — кайф:

Повар:

Почти готово:

По-английски никто не знает ни слова, по-итальянски все говорят одновременно.

Очень вкусно!

Ловите новую Эгею 2.4 (сборка v2842).

Что нового? Простите за повтор, но чтобы было всё в одном месте:

Что исправилось с беты:

Нюанс: после обновления с беты у вас может опять слететь доступ к базе данных — тогда надо пойти в настройку и заново ввести пароль от неё, и всё заработает.

Заодно:

Ещё Артём Поликарпов снял видос про использование Фоторамы в 2.4 и рассказал, как её настроить по-своему, не влезая в недра Е2.

Документацию скоро обновлю.

С ума сойти: оказывается, парусное судно может плыть против ветра!

Откуда-то я слышал некий звон на тему того, что, если ветер тебе не попутный, то ты можешь плыть по такой зигзагообразной траектории (что-то там про «ходить галсами») и таким образом всё равно приплыть куда надо. Хрен знает, чё-то тут не то, — думал я.

Я раньше не задумывался и полагал, что парус — это просто фигня, в которую дует ветер и, таким образом, толкает лодку. Казалось логичным, что если ветер попутный, то ты плывёшь, не зная забот, а если ветер полупопутный-полубоковой, то хотя бы часть вектора силы ветра направлена куда тебе надо, и поэтому ты всё ещё кое-как плывёшь. Если же ветер боковой или, тем более, хотя бы частично встречный, то ты, как я представлял, ждёшь, свернув паруса, чтобы тебя хотя бы не так сильно отбрасывало назад.

Интересно, как я вообще жил с этими представлениями в голове, и при этом меня никак не смущало, что люди под парусами ходили как-то по всему свету (ну, почти по всему свету) задолго до изобретения парохода?

Счастливое стечение обстоятельств заставило начать разбираться.

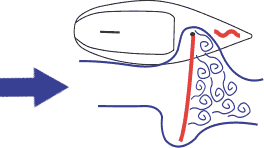

Главное открытие — это смысл и принцип работы парусов. Оказывается, парус на корабле — аналог крыла на самолёте. Там даже терминология какая-то авиационная применяется (типа «угол атаки»). Сила, заставляющая лодку двигаться — это, в первую очередь, не прямое давление ветра на парус, а «подъёмная сила крыла», возникающая из-за разности скоростей воздушных потоков по разные стороны паруса.

Это означает, например, что плыть с попутным ветром, вопреки всяким интуитивным догадкам, не оптимально. Воздух по обе стороны паруса движется хаотично. Если парусов несколько, то первый встретившийся ветру парус берёт весь удар на себя, а перед ним возникает турбулентность, которая бестолку трепет следующий парус (у всех этих явлений есть умные названия). Картинка, которая всё объясняет:

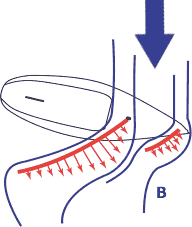

Совсем другое дело, когда ветер плавно скользит вокруг парусов. В этом случае часть тяги создаётся непосредственно давлением ветра на парус, но большое значение приобретает подъёмная сила крыла. На этой картинке лодка плывёт почти что перпендикулярно ветру:

Получается, что даже если цель прямо по направлению ветра, часто оказывается быстрее плыть зигзагом, а не строго прямо. То, что часть силы, действующей на парус, толкает лодку вбок — не беда, ведь у лодки ещё есть руль.

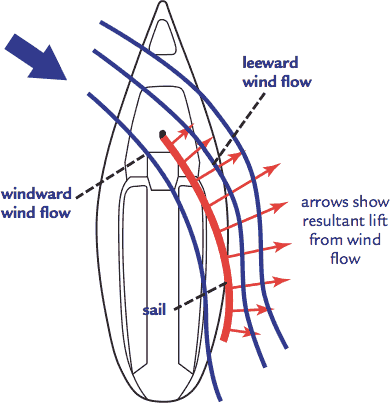

Самая взрывающая мозг вещь — это бейдевинд, когда лодка плывёт под углом меньше 90° против ветра. Оказывается, можно даже под 30° плыть! Здесь остаётся только подъёмная сила крыла:

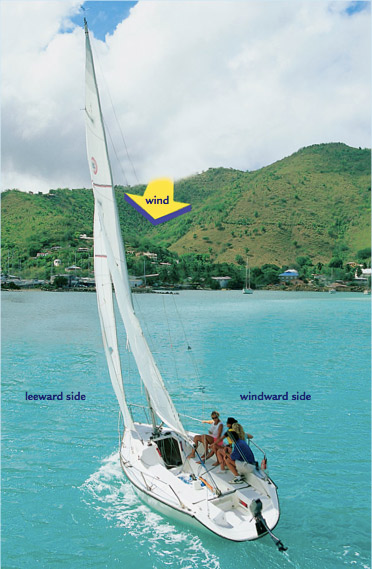

В жизни это выглядит примерно так:

Поскольку прямо против ветра лодка плыть не может, а под небольшим углом — может, то получается, что против ветра тоже можно плыть зигзагом, время от времени менять сторону. Это вот и есть «идти галсами» или «лавировать».

Ну я может что-то неправильно рассказал, вы сразу меня не мочите, я просто только прочитал про всё это, и очень захотелось поделиться. По опыту знаю, что когда я в этом хорошо разберусь, всё станет настолько очевидно, что вломак будет пост писать, да и ощущение открытия пройдёт.

Картинки из книги Fast Track to Sailing, которую посоветовал Артём Горбунов. Надо сказать, читать про всю эту хрень по-английски — жесть та ещё. Попробуйте вот: «Though backing the jib is the fastest and surest method of falling off onto the desired tack, there are other ways». Или вот: «The boom rises up in the air unless held down by a boom vang, and the wind fills the other side of the sail and causes an accidental jibe». Засада в том, что при переводе на русский легче не становится. Хотя стаксель от транца я уже уверенно отличаю.

Эх, всё-таки даже когда все стрелочки нарисованы, подозрение, что чё-то тут не то, остаётся. Прям такое чувство, будто тебе вечный двигатель впарили.

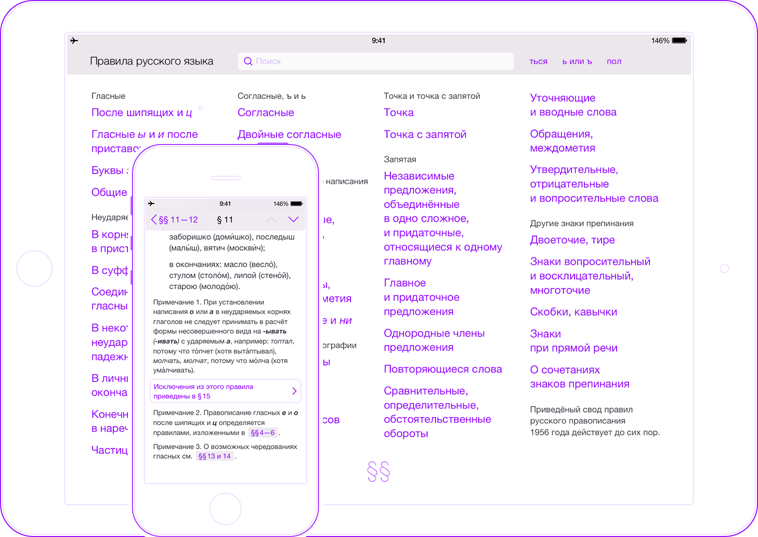

Четыре года назад, весной 2010-го, открылся сайт therules.ru с наиболее удобно огранизованными официальными правилами русского языка. Почти с самого начала сайт хорошо работал на айфонах и айпадах, умно подстраиваясь под размер экрана ещё до тотального промывания мозгов респонсив-дизайном.

Тем не менее к концу 2010-го года мы с Шуриком Бабаевым сделали версию для Айфона, которая получила многочисленные пятизвёздочные отзывы. Помимо того, что нативный интерфейс лучше веба, кайф был ещё в том, что программа работала без интернета. Год назад мы выпустили ещё и прекрасную версию для Айпада, в которую вложили труда чуть ли не больше, чем в версию для айфона.

К сожалению, осенью 2013-го года Эплы удалили разработческий акаунт Шурика без объяснения причин, и оба приложения исчезли с прилавков апстора. Многочисленные попытки связаться с ними и выяснить, что же случилось, не дали результата.

Поразводив руками, мы решили сделать новый Зерулс:

Осенью-зимой мы были заняты Ангстремом, поэтому уделить достаточно времени Зерулсу не могли, но сейчас он, наконец, готов.

С новой версией у нас возникла серьёзная проблема: поскольку с точки зрения Эпла это новое приложение, а не новая версия старого, то те, кто когда-то купил Зерулс, не смогут обновиться на новый, им придётся покупать его заново. При этом мы очень благодарны нашим старым покупателям, и ставить их перед необходимостью платить заново было бы полным мудачеством с нашей стороны. К сожалению, мы никак не можем отличить тех, кто уже покупал старую версию о тех, кто не покупал никакую. Поэтому у нас было только два варианта: или сделать программу платной для всех, или бесплатной для всех.

Мы придумали такой ход: сделать программу бесплатной на первые три дня, чтобы те, у кого была старая версия, смогли скачать её бесплатно. Если в это окно пролезут и новички — добро пожаловать!

Вы нам очень поможете наверстать упущенное, если оставите отзывы в сторе или расскажете о приложении в своих блогах и твиттерах.

Через три дня Зерулс для Ай-ОСа снова станет платным. Но тут есть ещё одна радость для пользователей: теперь приложение универсальное, не придётся покупать отдельно для Айфона и Айпада. Если же вы хотите как-то монетарно нас отблагодарить сейчас, пока программа бесплатная, то можете купить полный набор юнитов в Ангстреме.

Надеюсь, Эплы не грохнут приложение во второй раз! Наслаждайтесь и пишите грамотно.

Тем временем, у меня для вас новый прогрессив-хаус-микс. Тут всё такое пространственное:

Гай Джей, Андре Собота, Досем, Эгостерео, Марчело Кастелли и другие. Как всегда, всё самое прекрасное в таком вот стиле, что я нарыл за несколько лет. Есть страница на Промодиджее для лайков и комментариев.

Прочитал книжку про Джони Айва, «гения, стоящего за величайшими продуктами Эпла». Так называется:

Понятно, что с учётом адской эпловской секретности, не всё можно принимать на веру. Что-то из написанного, возможно, полная туфта, просто кто-то так рассказал, а на самом деле всё иначе. Поскольку информации про главного героя не так много, автору приходится иногда уходить в сторону, рассказывая о британском образовании и жизни вообще, о коллегах Джони на разных работах, об Эпле помимо Джони, о возвращении Джобса, роли Тима Кука и т. д.

Много любопытного. Например, если верить книжке, Пауэрбук, ещё до Айва, стал первым ноутбуком, у которого клавиатура была близко к экрану, а перед ней было пространство для запястий и мышезаменителя. В ноутбуках до этого клавиатура, наоборот, была ближе к переднему краю. А Айбук стал первым ноутбуком, просыпавшимся при открытии крышки, с портами по бокам, а не сзади, и со встроенным вайфаем. Ещё интересно про ANPP, Apple New Product Process — мегачеклист, через который должны проходить все выпускаемые продукты, правда, без особых подробностей.

Выписал из книжки разное себе, делюсь в почти необработанном виде (если в предложении нет подлежащего, подставить «Джони»).

Учёба:

Работа в Лондоне:

Начало работы в Эпле:

После возвращения Джобса:

Айпод и далее:

После Джобса:

Есть мнение, что дизайнеру не надо вникать в технологии, что это ограничивает его полёт фантазии и заставляет мыслить в рамках того, что он знает о возможном. Из собственного опыты я всегда знал, что это туфта — как видим, таков же опыт несколько более именитого коллеги. Физика, химия, внутренности, производство — без этого не было бы того промышленного дизайна Эпла, к которому мы привыкли.

Можно быть бесконечно тихим и обаятельным, при этом уметь добиваться от коллег всего, чего хочешь.

В Эпле «отдел маркетинга» — это, фактически, отдел дизайна продуктов и услуг, то есть это люди, которые придумывают, каким должен быть продукт, как о нём говорить, и почему он кому-то понадобится. Насколько я понимаю, именно этим занимается и руководит в Эпле Фил Шиллер (SVP Worldwide Marketing).

Кстати, как-то я в таком же формате делал обзор книжки «Трафик».

Я работаю в бюро почти семь лет. Офигеть: я ещё помню, как мы с Артёмом встречались в кафе на Маяковской, и он мне объяснял, что я легко отличу сидящих за соседним столиком девушек друг от друга, даже несмотря на то, что между ними не установлено никакой штанги (с тех пор я знаю, что сетки в таблицах рисовать не надо).

В бюро создана система роста: старшие передают знания младшим, причём не только о дизайне, но об организации работы, юридической стороне дела, отношениях с клиентами. С каждым днём бюрошник становится опытнее, образованнее и самостоятельнее.

Когда-то мы отменили обязательное посещение офиса, потом любой учёт рабочего времени, а следом вообще разрешили самостоятельные коммерческие проекты. Я сам планирую свою загрузку так, чтобы на время отпуска ничего не сломалось, и просто предупреждаю коллег об отсутствии. Если на дворе жаркий вторник, и мне хочется уехать на озеро, я ни у кого не отпрашиваюсь: какая разница, где я, если дело сделано? В ноябре я в порядке эксперимента съездил в Лондон, не прекращая работу. Я участвую в ключевых встречах, иногда даже провожу их, согласовываю документы, провожу собеседования, пишу советы и веду два курса. Когда я обсуждаю с клиентом новую задачу, я могу сам решить, браться ли бюро за неё.

Кто-то думает, что это неправильно: дизайнер должен сидеть и дизайнить, а с клиентами должны менеджеры встречаться. Но когда поработаешь в бюро несколько лет, так жить уже не захочешь — сразу почувствуешь свою неполноценность. Если ты один раз прошёл превращение в бюрошники, назад пути уже нет.

Я регулярно ловлю себя на мысли, что бюро делает всё, чтобы я мог из него уйти: даёт мне знания и свободу для полной самостоятельности. Однако магия в том, что именно это и держит меня здесь. Достаточно посмотреть на вакансии в других компаниях, чтобы понять, что там всё это прекратится: все завлекают уютным офисом с печеньками. Я искренне не понимаю, как такая вакансия может привлекать.

Эту заметку задумал как призыв дизайнеров, то есть что-то вроде вакансии как раз. Но в бюро вам не дадут корпоративный макбук, какая же это вакансия? Если вы дизайнер, не хотите ничего решать и хотите Фотошоп, то вам у нас не понравится. Но если вы хотите научиться быть дизайнером, приходите к нам работать. Мы с удовольствием передадим вам свои знания, если вы проявите любознательность.

Напишите и расскажите о себе, покажите, что умеете. В качестве тестового задания предлагаю вам разобраться с тем, что такое Гиперлуп, и нарисовать главную страницу его сайта. Большим плюсом будет, если вместо того, чтобы сразу слать картинку, вы сначала напишете, как поняли задачу, согласуете её состав и договоритесь о порядке работы. В результате вам надо устроиться на работу в бюро. Жду ваших писем до 23 мая: ilyabirman@ilyabirman.ru. Спасибо.