Наносхема московского метро

Создана наносхема московского метро для иконки на Айфоне:

Создана наносхема московского метро для иконки на Айфоне:

После заметки о сбитой велокореянке получил немало говна в свой адрес. Меня не расстраивает, когда кто-то называет меня мудаком — я 13 лет блог веду, привык. Но тут не просто «в интернете кто-то неправ», тут дело серьёзное. Проблема не в том, что меня назвали мудаком, а в том, что у людей перевёрнуты представления о добре и зле. Это опасно, и это меня расстраивает.

Вообще, у истории много аспектов: разница между виной и ответственностью, способы выбора справедливого наказания виновных, верность выводов кореянки о России, возможные способы снижения аварийности на дорогах. Но больше всего людей задело, насколько я вижу, именно то, что я не стал подпевать массовому осуждению водителя и массовому согласию с недовольством кореянки. То есть людей эмоционально задел моральный аспект истории: я, по их мнению, неправильно разделил участников на «хороших» и «плохих».

К сожалению, многие привыкли судить о морали эмоционально («попробовали бы вы это сказать маме сбитого школьника»). Но мораль полностью поддаётся проверке логикой — иначе она была бы необъективной, и мы бы спорили о вкусах. А вот полагаться в таких важных суждениях на эмоции — как раз аморально, потому что из-за вашей ошибки могут пострадать люди. Я знаю, что трудно поверить, что вы, весь такой искренний и эмоциональный, добрейшей души человек, можете быть причиной страданий других людей только из-за того, что не владеете логикой, но, к сожалению, это правда.

Давайте спокойно разберёмся.

Одно из самых частых возражений состояло в том, что «вообще-то» право ездить по дороге на велосипеде закреплено в правилах дорожного движения, как и обязанность водителей соблюдать осторожность, так что кореянка полностью права в своём гневе, а я совершенно неправ, когда называю её безответственной.

Какое это имеет отношение к морали? Да, водитель нарушил правила, а кореянка не нарушила. Но в соответствии с правилами водителя оштрафовали. А кореянку, наоборот, никто не оштрафовал, ведь она ехала по правилам! Так что с точки зрения правил дорожного движения всё прошло гладко, ровно как задумано. Почему же вы недовольны? Да потому, что вы и сами в глубине души понимаете, что дело не в правилах.

Правила кто-то написал, и если мы не сможем разобраться в произошедшем, не ссылаясь на них, то как мы поймём, нет ли ошибки в самих правилах? Может быть, их как раз нужно поменять? Даже если правила «официальные», «закреплены юридически», «приняты большинством», «записаны на скрижалях» и «действуют испокон веков», всё равно в них может быть ошибка, и наша задача — научиться находить такие ошибки.

Мнение, что писаные правила могут быть источником несомненного знания о морали — не просто заблуждение, а причина гибели сотен миллионов людей в истории человечества. Злодеи всегда ссылаются на правила, чтобы обосновать злодеяние — на правила, законы, священные тексты. Кстати, эти правила ровно для этого и существуют: они всегда содержат противоречия, чтобы злодеи могли делать из них произвольные выводы.

Если ваш источник представлений о том, что такое хорошо — правила, то задайте себе вопрос: что вы будете думать, если завтра примут поправку в правила, по которой велосипедистам запрещено выезжать на трассу? Изменится ли ваше мнение о кореянке, о водителе и обо мне на противоположное? Если да, то с вами невозможно вести дискуссию: вы несамостоятельны, ваше «мнение» за вас пишут другие. Ещё раз: это не игрушка; ваши братья по разуму убивают неверных, потому что перед ними текст, в котором сказано, что так правильно делать.

Если же изменение правил не изменит вашего мнения, значит и для вас есть что-то более важное и первичное, чем правила! (Прямо как у меня.) Но вы недобросовестно ведёте спор: вы ссылаетесь на закон, лишь пока он на вашей стороне.

Итак, правила дорожного движения не могут влиять на решение о том, кто прав, а кто нет.

Есть такие, кто во всём винит водителей. Они считают, что правила недостаточно суровы, надо их ужесточать. Они хором произносят мантру: «автомобиль — средство повышенной опасности». Вам привет от тех ребят, кто считает, что во всём виноваты евреи — тоже надёжный способ найти виноватого, не задумываясь. Когда сами сядете за руль, во всём начнёте винить пешеходов и велосипедистов. Ведь если привычки думать нет, а привычка искать простые решения есть, правило для самооправдания быстро найдётся.

В жизни всё сложнее, и ситуации бывают разные.

Представим такую. Тихий район города, маленькая улочка, по которой проезжает несколько машин в час. На дворе 1 сентября, а у дороги расположена школа, рядом с которой бегает много детей. По дороге на скорости 59 км/ч проносится автомобиль и сбивает первоклассника, выбежавшего на дорогу во время игры. Чей поступок более предосудителен — водителя, ехавшего строго по правилам, или школьника, выбежавшего на дорогу в неположенном месте? Любой нормальный человек скажет, что несмотря на правила, водитель неправ: он должен был принять во внимание обстоятельства, ехать медленнее и внимательнее.

А вот ещё ситуация: пьяный мужчина на спор с собутыльником выбегает на оживлённую загородную трассу в зоне действия знака «70». Его на скорости 115 км/ч сбивает мерседес. Водитель мерседеса попадает в тюрьму. Если вы правоверный член секты Свидетелей Средства Повышенной Опасности, то вы будете торжествовать. Но реальность ситуации в том, что водитель — жертва обстоятельств. Причём его жизнь разрушил не столько мудила-алкаш, сколько вы — тем, что поддерживаете закон, по которому он попал в тюрьму. Я, кстати, забыл рассказать, что во время сбивания алкаша нашего водителя по встречке обгонял БМВ на скорости 132.

Ужесточение наказания не решит проблемы велосипедистов на трассах в Мурманской области. Допустим, водителей за сбивание велосипедистов будут сажать на кол. Но если велосипедисты на той трассе по-прежнему будут появляться крайне редко, безопаснее для них трасса не станет. Все водители продолжат на трассе ездить как и ездили раньше, но раз в сто лет одного будут сажать на кол, потому что ему под машину попадётся велосипедист. Если вы поддерживаете посадку на кол, то вы со своими моральными убеждениями: а) не спасаете ни одного велосипедиста; б) лишаете жизни случайных людей, сажая их на кол.

Если, как пишут, «там все водят как мудаки», то наказание одного бедолаги, который кого-то сбил, не может быть хорошим решением: опасно водят все, а наказание понесёт один. А если вы серьёзно поддерживаете это, мол, «чтобы другим неповадно было», то вы — олицетворение зла. Вы намекаете на мою недостаточную моральную чистоту, а сами поддержали бы децимацию, потому что как-то же надо.

Итак, тот факт, что человек — водитель, тоже не может влиять на решение о том, прав он или нет.

Так как же научиться анализировать ситуации и определять, кто прав, а кто нет, если нельзя подсматривать ни в какие священные тексты и делить людей на категории априори правых и неправых? Это, на мой взгляд, самый важный вопрос философии, над которым каждый должен задумываться самостоятельно.

Считайте, что вы пришли на философский кружок. Попробуйте ещё раз обдумать ситуацию с кореянкой — на этот раз, по-настоящему, самостоятельно. И если вы всё равно придёте к тому, что я неправ, то мне было бы очень интересно узнать, как вы рассуждали. Пишите.

Лоханулся тут в переговорах. Из слов оппонента вроде бы следовала некая странность, и я такой: «Правильно ли я понимаю, что вы хотите [странность]?» Потом с Артёмом Горбуновым разговаривали — аж стыдно было пересказывать. Уже сам понимал, что фигню сделал, просто исходя из результатов. Но надо было посоветоваться, как быть дальше.

Чтобы больше так не лажать, фиксирую полученное знание: «Правильно ли я понимаю» — тупой вопрос, на который никто не захочет отвечать.

— Не знаю... Что-то тут не хватает красненького...

— Правильно ли я понимаю, что вы отказываетесь принять макет?

Да понимай как хочешь. Чувствуется давление, причём нелепое. Не то, что сложный вопрос задал, над которым нужно подумать, а просто создал неловкую ситуацию, из которой хочется срочно выпутаться. К решению это не ведёт, но создаёт напряжённость.

Можно подумать, что это такое приглашение сказать «нет». Но на самом деле ты тут сам говоришь «нет» за оппонента, в робкой надежде, что он скажет «ну что вы, вы меня не так поняли!». Однако поскольку ты создал эту дурацкую ситуацию, не остаётся шансов, что оппонент так скажет — даже если в душе он поймёт, что неправ, теперь он не захочет оказаться тем, кого развели.

Не надо так.

Трудно пройти мимо истории о сбитой велокореянке.

В ноябре под Мурманском сбили корейскую велосипедистку Юджин Джонг. Она отправилась в свое путешествие 3 года назад в США, проехала Африку и Европу, всего почти 50 стран. В этому году очень хотела побывать на русском Крайнем Севере, посмотреть на северное сияние, писала, что мечтает о Мурманске. И вот под этим самым городом девушку сбивает Газель.

На первом абзаце ещё сочувствуешь ей и переживаешь за то, какая у нас жопа на дорогах. Но по мере чтения уровень сочувствия уменьшается:

Парень, который помогал мне, сказал: «Я буду собирать подписи за запрет на катание на велосипедах зимой и сделаю сайт с большой красной надписью „Не садитесь на велосипед зимой!“». У меня не было слов. Попыталась успокоиться и сказала: «Я попала в аварию не из-за погоды, а из-за того, что водитель был неосторожен. Тебе нужно не за это подписи собирать, а за ужесточение ПДД и сделать сайт с надписью „Водители, будьте осторожны!“».

Давайте разберёмся, чего хочет эта девушка, Юджин. Она поехала кататься на велосипеде там, где отродясь никто на нём не катался. Соответственно, ни один водитель не ожидает велосипедиста на трассе. Она могла бы позаботиться о своей безопасности лучше: фонарь какой-нибудь повесить. Но вместо этого она считает, что все водители в России должны изменить стиль вождения. Она хочет ужесточить ПДД всем нам, чтобы ей можно было продолжать не думать о своих действиях. Не много ли чести?

Конечно, то, что с ней произошло — очень фигово, никому не пожелаешь. Но если она отрицает собственную ответственность за произошедшее, значит она просто неадекватна. Если человек делает глупость, получает от жизни по башке, и вместо изменения собственного поведения винит жизнь, то шансы на повторение неприятностей повышаются.

Представим, что сноубордистка решит съехать с не подготовленной для этого горы и сломает ноги об дерево. А после этого у неё «не будет слов», когда начальник местного лесхоза скажет «Куда ж ты попёрлась, дура». И вдобавок она обвинит его самого в том, что он не спилил деревья на склоне. Что вы скажете о ней?

Например, одну девушку ночью изнасиловали на улице. И вдруг все начали обвинять её: «Почему ты шла по улице ночью? Почему на тебе была мини-юбка? Зачем накрасилась?». Люди обвиняли не насильника, а жертву.

Это вот вообще жесть. Водитель, сбивший Юджин — не насильник. Он не сбивал её специально. Он сам — жертва в этой ситуации. То, что он не попытался помочь, конечно, характеризует его как мудака, но это не имеет отношения к делу. Он ехал как ездил всю жизнь, а тут вдруг такая подстава на дороге, из-за которой он мог бы в тюрьме оказаться. Нифига себе, сравнение с насильником.

Но даже сам пример про насильника иллюстрирует проблему в мышлении. Вот пошла накрашенная девушка в мини-юбке ночью гулять, и её изнасиловали. Виновата ли она? Да какая разница! Понятие «вины» бесполезно при анализе ситуации (любой), если есть задача сделать выводы и минимизировать вероятность её повторения.

Каждый человек совершает выбор, желая оказаться в лучшем положении в будущем. Девушки знают о том, что существуют насильники. Если гулять ночью, вероятность быть изнасилованной повышается (абстрактная «вина» на неё не влияет). Поэтому перед девушкой выбор: гулять по ночам и уверять всех, что она не виновата, или гулять днём. Разумеется, выбор делает она сама исходя из её шкалы ценностей: возможно, ночные прогулки для неё настолько ценны, что они стоят риска изнасилования. Решение она принимает сама и ответственность (а не «вина») за результат — только на ней (насильник здесь вообще никакой роли не играет, а моральная его оценка от этого не зависит: он не становится «меньше виноват» из-за этого, это две раздельные истории). Разумеется, она может при этом подумать и том, как снизить вероятность изнасилования.

Чем лучше понимаешь, что никто во вселенной ничего тебе не должен и вся ответственность за происходящее с тобой только на тебе (даже если «виноват» кто-то другой) — тем лучше живёшь.

А Юджин пускай поправляется.

Хорошая аналогия:

Ездить на такой машине сегодня в голову не придёт.

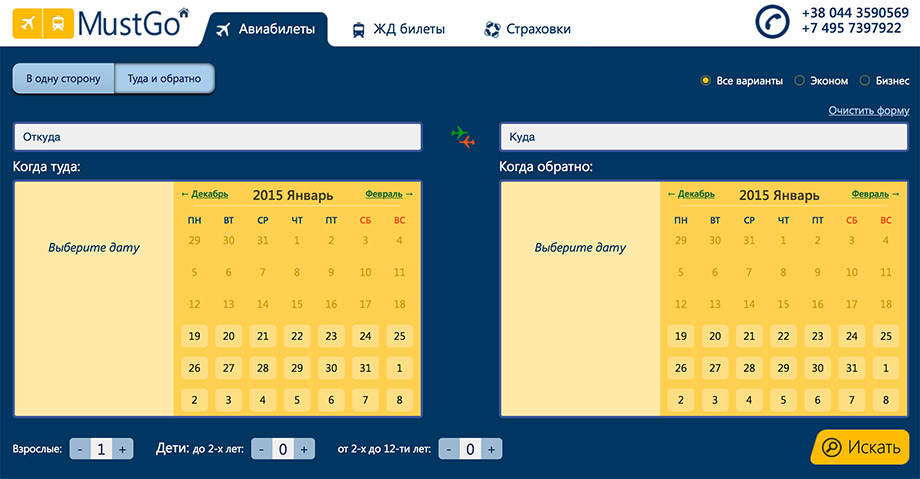

Пока среди практических заданий нашего интерфейсного курса была авиабилетная форма, эту ошибку допускали многие:

Дизайнеры подчёркивают параллельность «откуда — куда» и дат вылета «туда» и «обратно» выравниванием двух полей и двух календарей друг по другу.

Проблема в том, что параллельности нет: к перелёту «туда» в равной степени относятся оба верхних поля (иначе пришлось бы лететь в никуда). Из-за такого выравнивания возникают ложные логические связи. Кажется, что если тебе только в одну сторону, то достаточно заполнить только левое поле. Или, наоборот, если ты заполнил оба поля сверху, то нужно обязательно выбрать обе даты. Или, может, что ты должен выбрать даты вылета и прилёта.

Ложные связи нужно разрывать, даже если вы только что прочитали что-нибудь про модульные сетки.

См. также:

Продолжаю пересказ книги «Человек, экономика и государство» Марри Ротбарда (Man, Economy and State; Murray Rothbard). В предыдущих сериях:

Продолжаем разбирать вторую главу, «Прямой обмен». Сегодняшняя серия посвящена понятию «спрос на владение».

Общий спрос на владение:

Запасы и равновесная цена:

Закрытие и возобновление рынка, непрерывный рынок, изменение цены:

Специализация и производство:

В следующей серии — виды обменных благ, имущественное право, кредит.

Предлагаю вашему вниманию свой перевод (не дословный) статьи Стефана Молинье «Иллюзия государственной защиты» (Fantasy of Government Protection). На мой взгляд, развенчание мифа о государстве как механизме защиты людей — важный шаг к личной свободе, поэтому я хотел бы попросить всех вас поделиться этим со знакомыми.

Недавно обедал с коллегой, бывшим военным, и разговор зашёл о политике [...] Он сказал, что уважает Пола Мартина, бывшего премьер-министра Канады, за то что тот продвинулся в борьбе с дефицитом бюджета в 90-е: «Мне полегчало, ведь наши учения тогда дни были посвящены сдерживанию гражданского протеста».

Я удивился, несмотря на то, что двадцать лет изучал государство как явление. Я спросил, что он имел в виду. Он сказал, что правительство готовилось к протестам: «Власть была уверена, что деньги кончатся, и хотела, чтобы мы были готовы к возмущениям».

Меня это впечатлило и открыло мне глаза. Канадское правительство пыталось разделаться с долгами, но одновременно готовило солдат стрелять в канадцев, на случай, если не выйдет. Или если выйдет, но канадцам не понравится результат. Например, если придётся отказаться от социальных пособий или пенсий [...]

Это, конечно, было вполне ожидаемо. Государства защищают собственные интересы, а не интересы граждан. Но любопытно, что несмотря на все свидетельства 20 века, люди всё ещё верят, что государства существуют для их защиты. [...] Давайте взглянем на исторические примеры. [...]

Главная опасность для граждан — это война. Войну всегда начинают представители государства. Но они говорят, что защищают граждан от агрессии других государств. То есть другие государства плохие, и поэтому война неизбежна. А наше собственное государство должно нас частично поработить, чтобы защитить от неизбежных войн.

Тогда с повышением безопасности определённой страны, её армия должна пропорционально сокращаться. Например, после развала Советского Союза, военные бюджеты США и НАТО должны были радикально уменьшиться. Более того, страна вроде Швейцарии, находящаяся посреди Европы, должна тратить на армию намного больше в пересчёте на жителя, чем Америка, окружённая океанами по бокам и дружественными соседями с юга и севера. [...]

Каких правителей, на ваш взгляд, люди боятся больше всего? Собственных или другого государства? [...] Давайте спросим американца: «Вы больше боитесь иностранного вторжения или того факта, что если вы не отдадите половину своих доходов в виде налога, ваше правительство посадит вас в тюрьму?». [...]

Предлагаю также сравнить гражданские свободы до и после проявления внешней угрозы. Ведь если доктор говорит, что лечит вас, чтобы вам стало лучше, можно проверить это так же задавшись вопросом: стало ли вам после лечения лучше или хуже. И если обнаружится, что после каждого «лечения» ваше здоровье ухудшается (а доходы доктора возрастают), то скептицизм в отношении его заявления об опыте и благих намерениях вполне правомерен. Государства, говорящие о защите свободы граждан, в результате такой защиты не должны лишать свободы. Тем не менее, ни одна война в истории не привела к увеличению свобод. Не было даже случая, чтобы они остались на прежнем уровне. Всегда, когда заявления о государственной добродетели можно проверить эмпирически, они оказываются ложными.

Правда в том, что угрозу для нашей жизни и собственности представляют не иностранные государства, а наше собственное. Государство, которое говорит, что оно необходимо хотя бы для защиты от врагов, похоже на мафиози, который требует отдавать ему половину доходов, чтобы он защищал от другого мафиози. Могу ли я купить пистолет и испытать судьбу самостоятельно? Могу ли я нанять частных охранников для защиты своей собственности? Нет, конечно. Так кто пугает нас больше: местная банда головорезов или какая-то парагвайская, которую мы никогда не видели, но про которую местная говорит, что она хочет нас захватить? [...]

Даже самое поверхностное изучения истории говорит, что нет никакой корреляции между безопасностью страны и её военными расходами. А значит и причинно-следственной связи нет. Стало быть, армии нужны не для защиты граждан от внешних врагов, а для чего-то ещё.

А как быть с мусульманской угрозой? Это тоже интересно. Если наши государства существуют для защиты нас от других государств, они не должны продавать им оружие, так? Если полицейский говорит, что его задача — защищать нас от преступников, то ему стоит воздержаться от их вооружения, так? Врач не может сначала заражать людей, а потом говорить, что вполне справедливо зарабатывает на их лечении. Наши лидеры не могут за наш счёт вооружать другие государства, одновременно заявляя, что они отбирают у нас деньги, потому что другие государства опасны. Так что если американское правительство отдало наши налоговые деньги или созданное на них оружие, скажем, Ираку или Саудовской Аравии, то оно не может требовать от нас ещё денег, говоря, что нам угрожает любая из этих стран. [...]

На это обычно возражают тем, что только некоторые другие государства представляют опасность. То есть наши лидеры знают, насколько опасны какие государства, и насколько они будут опасны в будущем, и вооружают только хороших. Но в реальности они постоянно вооружают именно тех, кого потом объявляют врагами. [...]

Есть ещё один аргумент, который нужно рассмотреть, если мы говорим о защите государством своих граждан: ценят ли правители безопасность своих граждан больше, чем эти граждане ценят собственную безопасность.

Никто из нас не хочет умереть или оказаться рабом. Мы примем любые необходимые меры для защиты своей жизни и собственности. Если кто-то требует, чтобы мы делегировали ему эту ответственность, то это было бы рационально с нашей стороны только если он печётся о нашей жизни и собственности больше нас самих.

Если лидеру нашей страны наша жизнь дороже, чем нам; дорога так, как многим родителям дорога жизнь их детей, то, очевидно, он будет первым, кто пожертвует собственной жизнью ради нас во время войны, как родитель сделал бы для ребёнка. В политике и на войне так не бывает, лидеры никогда не умирают первыми на поле боя.

Если лидера беспокоит наша безопасность больше нас самих, вряд ли личная угроза заставила бы его отказаться от ведения войны. [...] С момента обретения государствами ядерного оружия, ни одна ядерная держава не объявляла войны другой. Что изменилось? Количество потенциальных смертей? Нет, конечно: в Первую и Вторую мировую войну были убиты десятки миллионов. [...] Единственное существенное отличие между традиционным оружием и ядерным оружием состоит в том, что ядерное оружие представляет угрозу для политических лидеров. Они, их семьи и друзья могут быть убиты. Ядерное оружие — угроза для правящего класса. Конечно, это касается и другого оружия массового поражения, именно поэтому правители говорят о нём с таким ужасом.

Как только собственная жизнь и интересы лидера оказываются под угрозой в случае войны, он чудесным образом решает воздержаться от её объявления. [...]

Итак, идея, что государства существуют для защиты граждан — полный бред, и пока мы верим в это, мы в опасности. Государства используют любое оправдание для применения силы к нам, и «национальная безопасность» — одно из самых опасных. [...] Пока мы жертвуем свободой ради безопасности, государства будут продолжать создавать для нас угрозы, чтобы сильнее поработить нас, «защищая» от насилия, которое сами же и порождают.