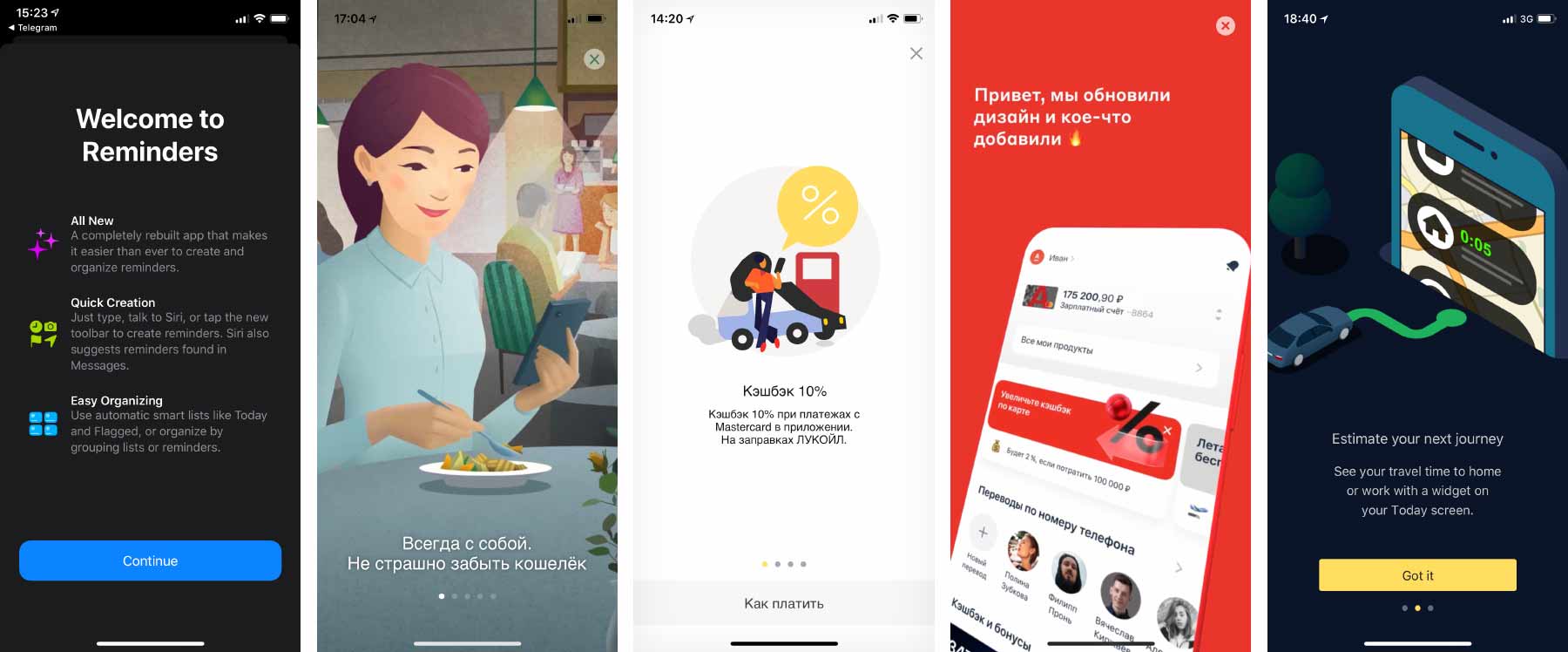

Как работают истории в телеге?

Кто-нибудь понимает, по какому принципу работают истории в телеге? Я — нет.

В обычных соцсетях можно на кого-то подписаться или зафоловить, явно дав понять, что ты хочешь видеть, что человек публикует. В телеге человек и его контент разделены. Есть человек, и с ним можно переписываться только напрямую; а есть его каналы, и какие-то из них ты можешь читать, а какие-то нет.

Эта модель мне нравится, и она отлично работала до появления историй. А сейчас у меня в телеге появляется какой-то мусор от рандомных людей, которых я никогда не фоловил, а некоторых вообще не знаю. В то же время мне ни разу не попалась история от кого-нибудь, чей канал я читаю. И я не представляю, почему. Может, они их просто не публиковали.

Чтобы самому запостить историю, нужно стать платным пользователем. Я пока не находил в этом смысла, и сейчас я даже не знаю, как это сработает. Если я заплачу и запосчу историю, кто её увидит — все 11870 вас? Или рандомные люди, которые никогда не подписывались на меня, но когда-то добавили в контакты, потому что покупали у меня сноуборд на Авито?