Осталось ещё немного Амстердама. Сегодня — наблюдения. Наблюдения — это просто всякие штуки, типа, «о как можно!» или «о, так не нужно». Амстердам сам по себе ни при чём, но просто фотки сделаны в нём.

Если повернуть куаркод на 45°, получится бодрее и менее технологично:

Клёвая тарелка для яблок и бананов всяких:

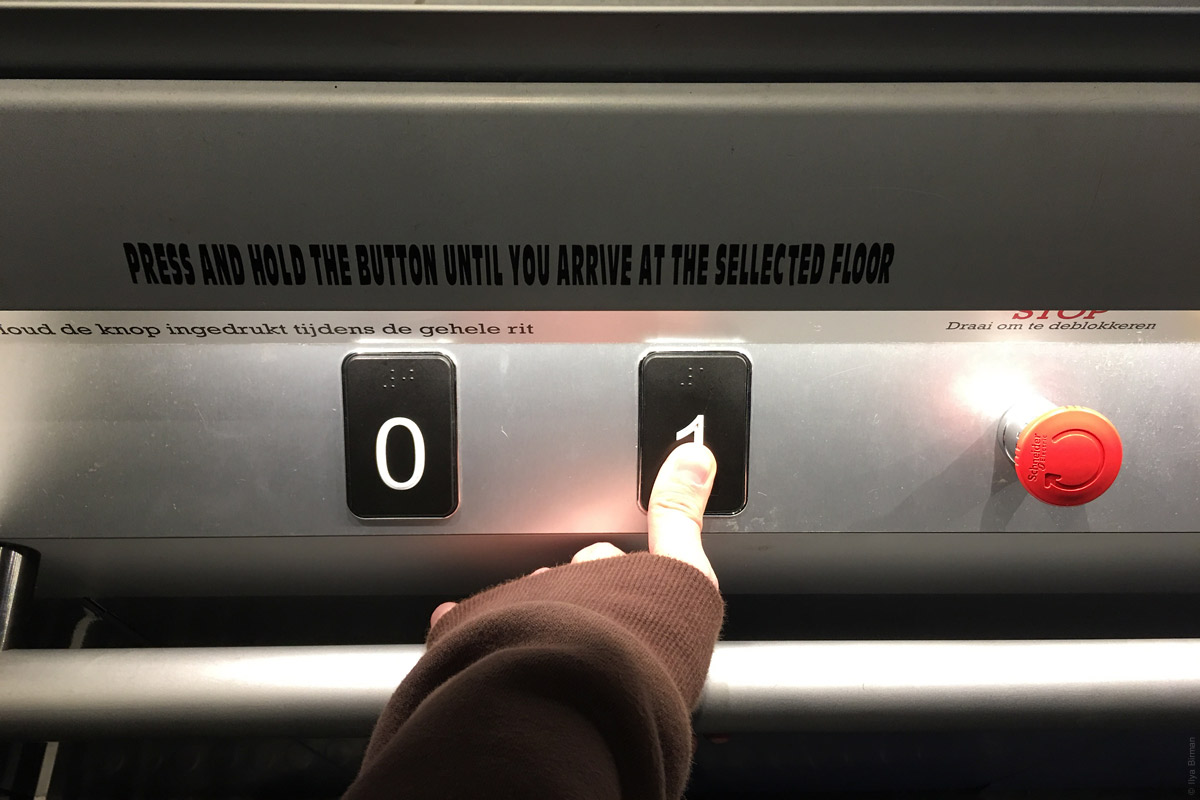

В подъёмнике для колясочников нужно держать номер этажа, чтобы он ехал:

Магазин не принимает карточки, но красное темнее белого и уходит на второй план, так что кажется, что принимает:

Весёлые цвета смывает время, но зебра остаётся чёткой навсегда:

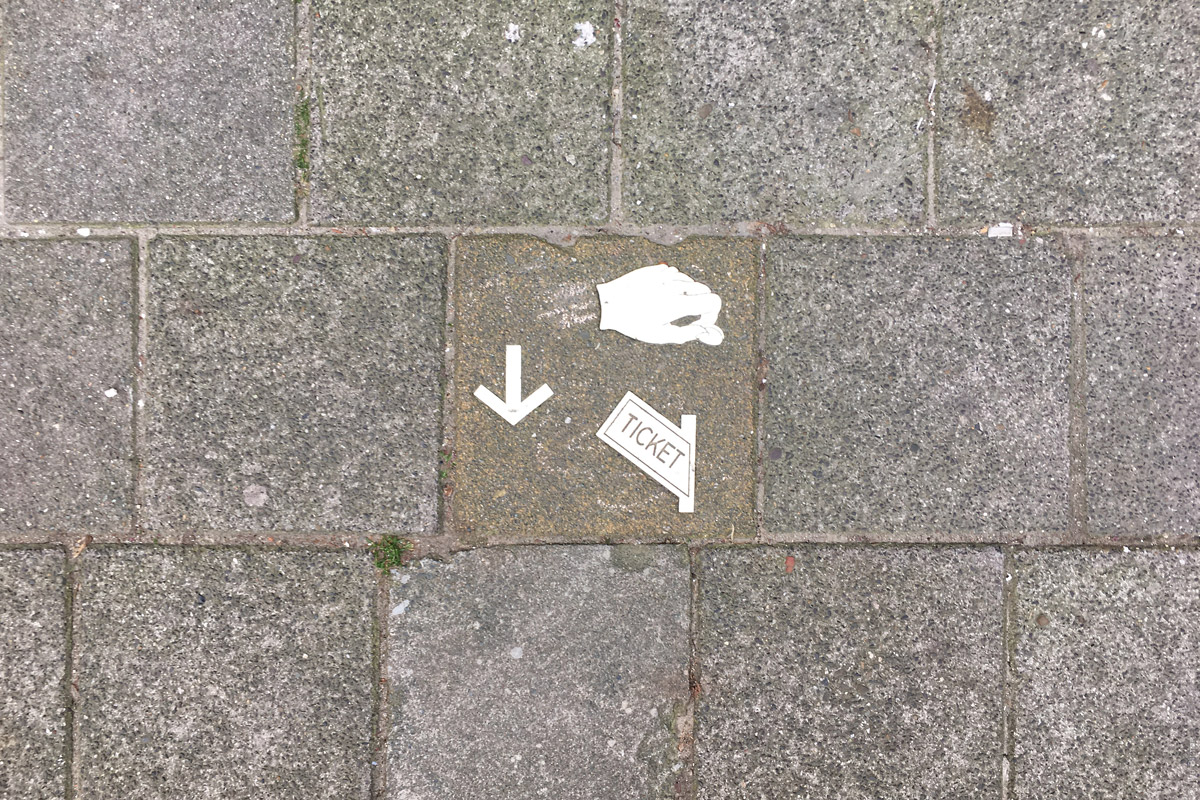

Указатель к автомату оплаты парковки:

Обозначения пола пользователей туалета:

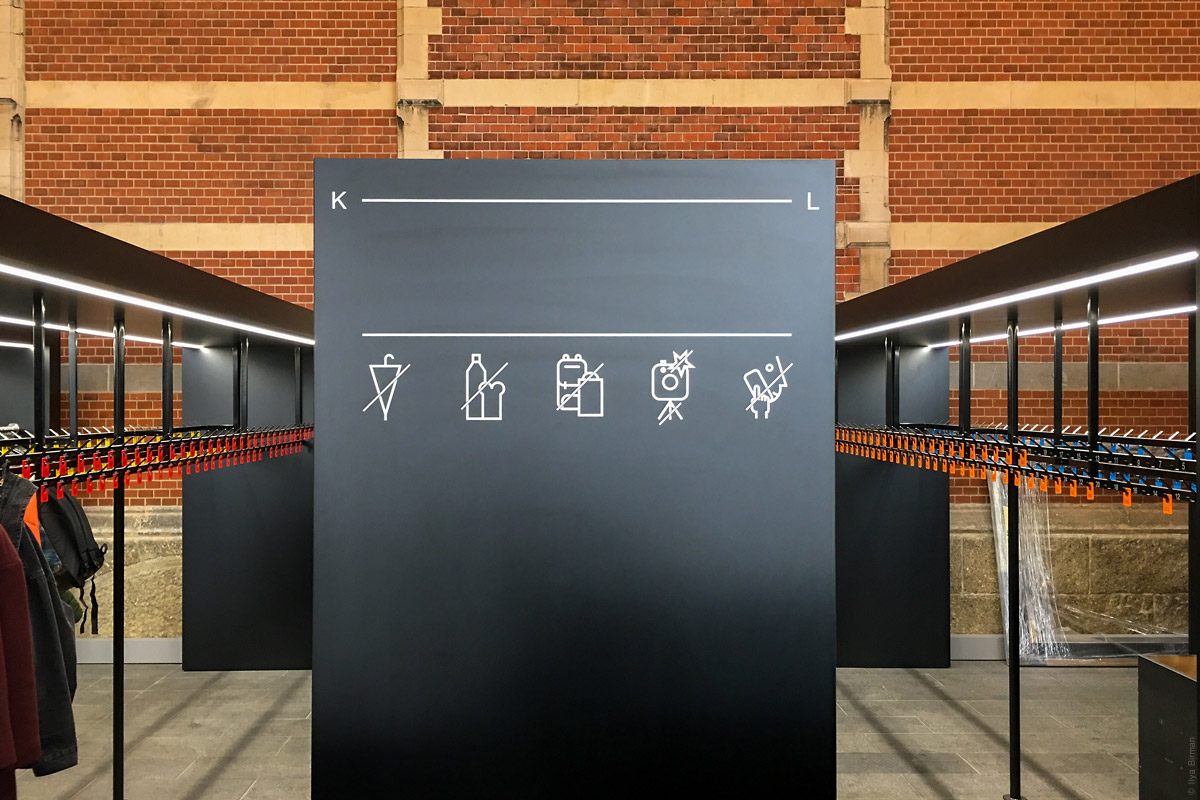

Шумноватые и туповатые, но всё же чем-то милые иконки в гардеробе музея. Зацените также обозначение диапазона букв:

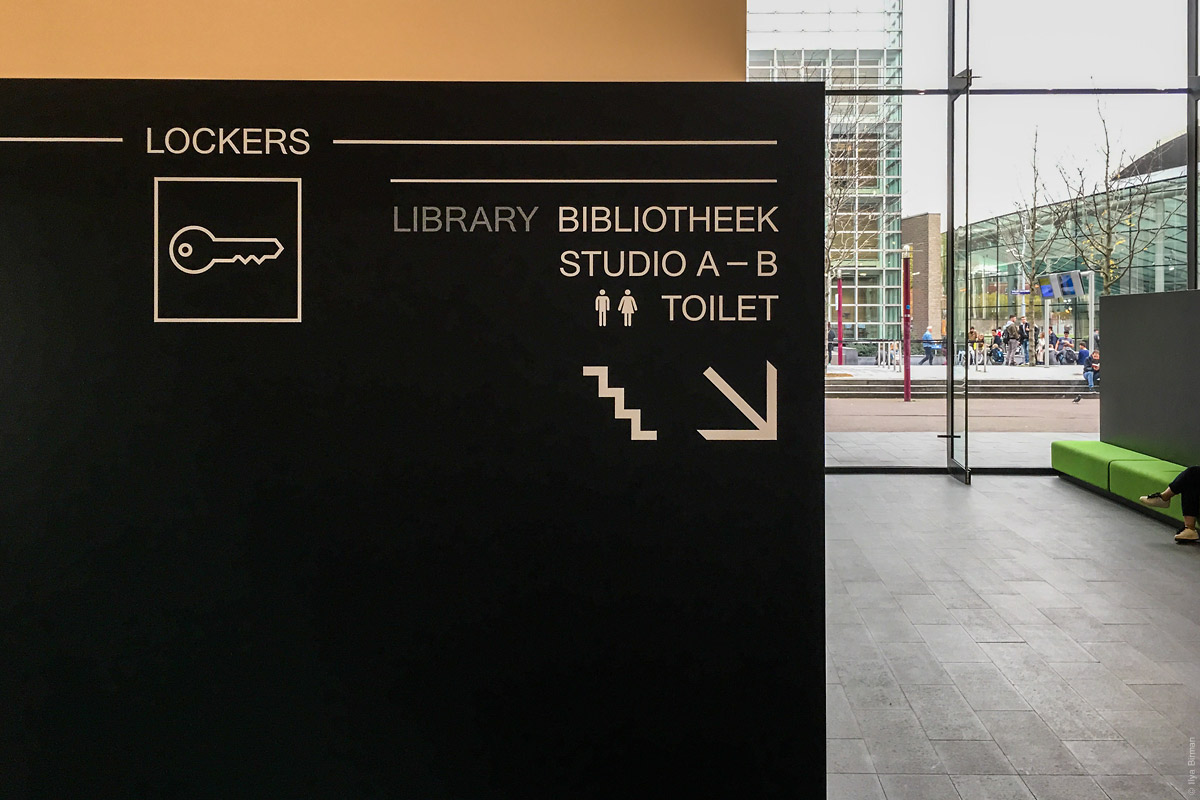

Стрелка и лестница рядом в музее:

Такое я сохраняю как пример, где можно внести улучшение, заменив две иконки на одну стрелку-лестницу.

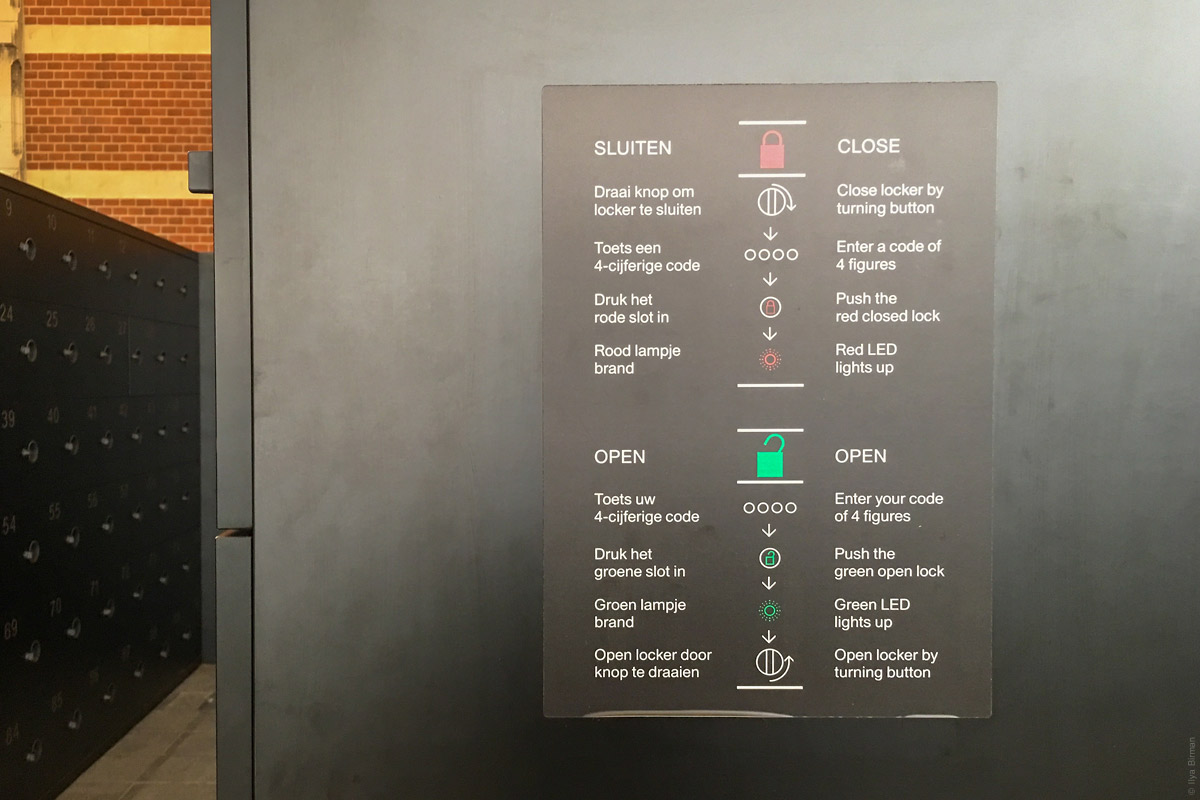

Адовая инструкция к локерам:

Пример того, когда дизайн ничего не упрощает, а наоборот как бы говорит: «даже не пытайся, тут не разберёшься».

Кучи плакатов:

Ещё красивые плакаты:

Дизайнерам: когда показывают пол-лица, на самом деле показывают чуть больше, чем пол-лица.

Штука:

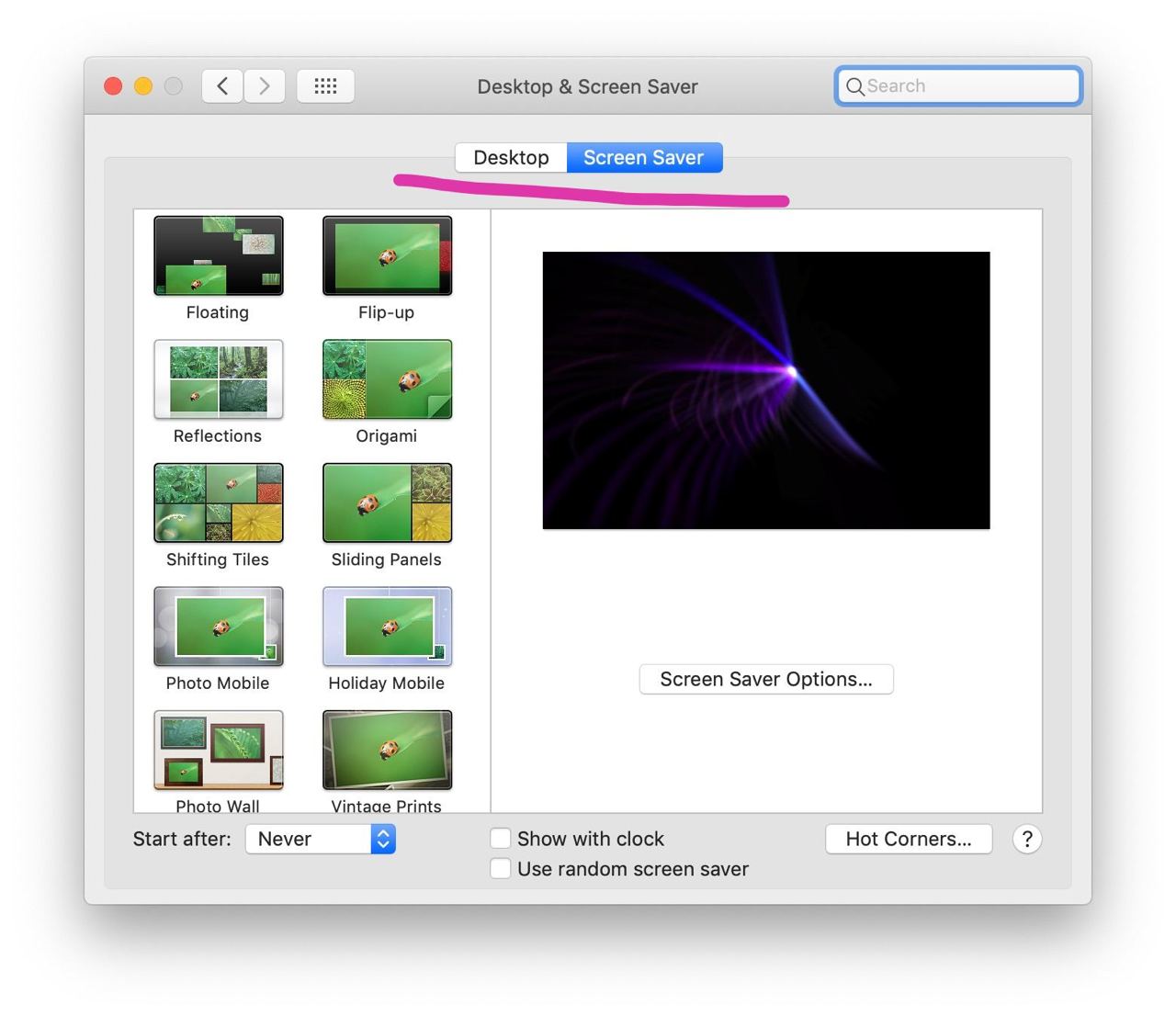

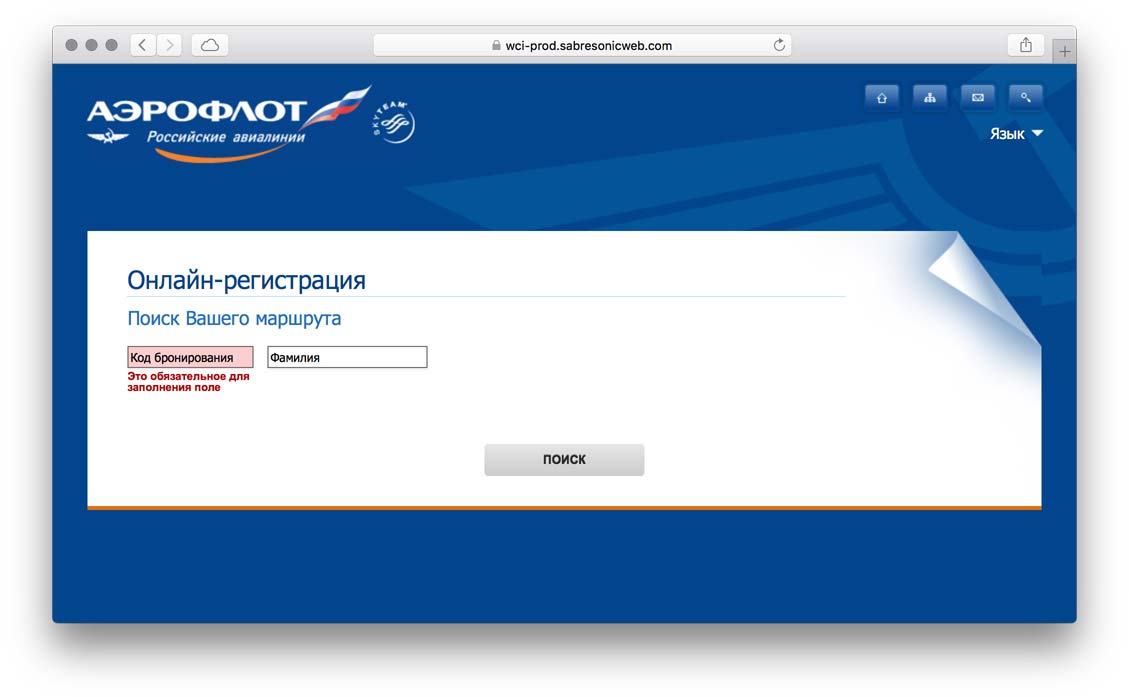

Фотографии из поездки в октябре 2017 года. Во всех заметках про путешествия снизу есть поиск дешёвых авиабилетов. Слетайте в Амстердам! (Когда можно будет)

Ещё Амстердам: