Брет Виктор о динамических визуализациях

Брет Виктор в очередной раз показывает чудеса:

До этого я выкладывал его рассказ о мгновенной обратной связи, обязательно посмотрите, если пропустили.

Брет Виктор в очередной раз показывает чудеса:

До этого я выкладывал его рассказ о мгновенной обратной связи, обязательно посмотрите, если пропустили.

Таня Мисютина попросила меня прорекламировать интерфейсный курс, который они делают с ребятами.

Реклама. Текст предоставлен клиентом

25, 26 и 28 мая в «Коворкафе» Таня Мисютина, Юра Подорожный и Антон Ловчиков проводят учебный курс «Интерфейсы для айфона».

Курс будет интересен дизайнерам и менеджерам мобильных приложений. Мы поговорим о логике и проектировании мобильных интерфейсов, о распространённых ошибках, разберём популярные графические схемы и обсудим эффективное взаимодействие в команде. За четыре дня (включая один день самостоятельной работы) участники проработают по одному приложению от идеи до детального дизайна. О распорядке дня и впечатлениях участников читайте в отчётах с прошедших курсов.

Узнать подробности и записаться:

http://brainwashing.pro/interfaces-for-iphone

Мужик поёт пару нот на полтона выше, чем играет:

Крутой.

Во-первых, рассказы о поездках в Лондон в 2011 году (май, октябрь) проапгрейдились до увеличенных фоток. Постепенно все фотографии будут большими, я уже почти полностью автоматизировал экспорт, простановку копирайта и всё остальное.

Во-вторых, я начал наводить порядок с теорией близости (пока проверил всё вплоть до этих лондонских, до более ранних доберусь постепенно). Обычно я стараюсь писать так, чтобы текст всегда относился к фотографии после него. Прочитал — посмотрел. Но иногда приходится делать исключение, иногда хочется что-то добавить к фотографии под ней. Раньше у меня текст и фотки шли друг за другом без осмысленных отступов. Теперь если текст всегда стоит ближе к той фотке, к которой относится. Сразу видно, что к чему:

Мелочь, а насколько приятнее сразу всё читается.

Во-третьих, опубликованы пара фотографий из Кёльна, где я провёл пару часов, зырьте.

В соседнем супермаркете, протягивая чек, говорят «Спасибо, что выбрали „Проспект“». А на День Победы теперь принято говорить «Спасибо деду за победу». Кассирше до звезды и ты, и «Проспект» — таким же дежурным безразличием пропитана и фраза про деда: автор не интересуется ни тем, кого он благодарит, ни тем, за что.

Мой дед в восемьдесят лет освоил Ворд. Представление о его жизни в военные годы я получил, когда прочитал его файл автобиография.doc — к сожалению, я совсем мало говорил с ним об этом, пока он был жив. И вот когда знаешь, о ком и о чём вспомнить девятого мая с благодарностью и улыбкой, как-то не приходит в голову присоединяться к идиотским кричалкам.

PNG читается «пэ-эн-гэ», а «пинг» — это команда в терминале. SCSI читается «эс-си-эс-ай» или «эс-цэ-эс-и», но никак не «скази». SQL читается «эс-кью-эл», а не «сиквел». Соответственно, MySQL — это «май-эс-кью-эл», а SQLite — это «эс-кью-лайт».

Плевать, какое произношение сам автор считает правильным. Если бы автор хотел, чтобы люди говорили «сиквел», пусть так бы и писал сразу. С фига ли писать одно, а потом делать вид, что это совсем другое?

Особо клинические случаи — Nginx («нгинкс») и Lighttpd («лай-тэ-тэ-пэ-дэ»). Авторы решили, что можно придумать сколь угодно нечитаемые названия и компенсировать провал отдельно придуманными «правильными» способами прочтения. Хрен: провал не компенсирован, названия — говно.

Есть такой дебильный термин — «переплата по кредиту». Например, берёшь в кредит пятьсот штук на два года, и потом каждый месяц платишь по двадцать пять. Получается, в итоге заплатишь шестьсот. Значит, рассуждает обыватель, переплата — сто. Взял-то пятьсот, а вернул шестьсот — обман!

Вот эта «переплата» — ну это просто мегатупняк. Тут как бы выходит, что справедливо — это вернуть кредитору те же пятьсот штук. А если возвращаешь больше, то это типа ты «переплачиваешь», несправедливо.

Не существует никакой переплаты. Тебе предоставляют офигенную услугу: покупаешь себе тачку прямо сегодня, а не когда там скопишь денег. Кстати, копить — это тоже ведь риск, который с тебя снимают. С какой радости эта офигенная услуга должна быть бесплатной? Нахрена кому-то надо тебе её предоставлять, если он на этом не заработает? Причём, эти сто штук, которые стоит «тачка сейчас», тебе ещё и позволяют не сразу выложить, а в рассрочку.

Этот совковый менталитет, что тебе кто-то должен что-то давать бесплатно, надо мочить безжалостно. Я уже писал, что деньги стоят денег. Деньги прямо сейчас — дороже, чем деньги когда-то потом, это нормально и логично. Ценность-то денег сейчас для тебя выше, вот они и дороже, чё тут такого.

Разумеется, бывают разные кредитные предложения, одни выгоднее других. Сравнивать надо процентные ставки и условия, которые составляют суть предложения, а не мифическую «переплату». Какие штрафы будут, если ты задержишь очередной платёж? Если ты выиграешь в лотерею, сможешь ли вернуть весь остаток долга разом? Можно ли будет пересмотреть условия кредита на полпути, если твоё финансовое положение изменится? Это всё может быть важно для принятия решения. И для разных людей оптимальными могут оказаться разные предложения. А эта вот «переплата» маскирует собой всё существенное и мешает принимать осмысленное решение.

Сергей Король предложил мне опубликовать его личный рассказ о Гетвеаре (куда он недавно пошёл работать) в виде рекламы. Ему слово.

Реклама. Текст предоставлен клиентом

Привет!

Меня зовут Сергей Король, я медиадиректор Getwear. Getwear шьёт джинсы по индивидуальному дизайну и мерке. А я помогаю объяснить, почему же наши джинсы действительно крутые, и почему они стоят своих денег.

Я раскажу о трёх ключевых фишках Getwear:

Многие уверены, что джинсы — это как носки. Одноразовая одежда, которую покупают на пару месяцев, а потом выбрасывают. Многие свои джинсы никогда не стирают, потому что не успевают их испачкать до того, как они испортятся. Протёрлись, порвались, растянулись — в ведро.

Мы шьём джинсы, которые можно носить годами. Однако для того, чтобы джинсы служили так долго, нам пришлось очень серьёзно поработать над их качеством.

Обычные джинсы шьются в Китае, Бангладеше, или, в лучшем случае — в Мексике. Над ними трудятся неквалифицированные рабочие, производитель экономит на всём. В результате получается товар невысокого качества, который стоит копейки. Когда обычные джинсы попадают в магазин, их цена вырастает в несколько раз. Однако джинсы от этого не становятся лучше.

Мы шьём наши джинсы в собственном производстве, в Мумбаи. Getwear покупает лучший деним, который только можно найти. Мы спользуем японскую и шведскую фурнитуру. Мы в Getwear сознательно отошли от скоростных технологий пошива и используем медленные и аккуратные.

А еще мы очень тщательно проверяем каждую пару, так как отвечаем за все сшитые джинсы. В обычных производствах выборочно просматривается только несколько процентов товара.

Вот здесь можно подробнее почитать о нашем качестве, а тут — посмотреть фотографии с производства.

И самое главное — у нас нет посредников. Мы продаём джинсы сами, поэтому их цена не вырастает. Сэкономленные ресурсы мы тратим на улучшение качества. Поэтому наши джинсы стоят как обычные, но при этом служат дольше.

Большинство джинсов в магазине — унылые. Они либо скучно-классические, либо наоборот, сшиты в стиле колзохного барокко.

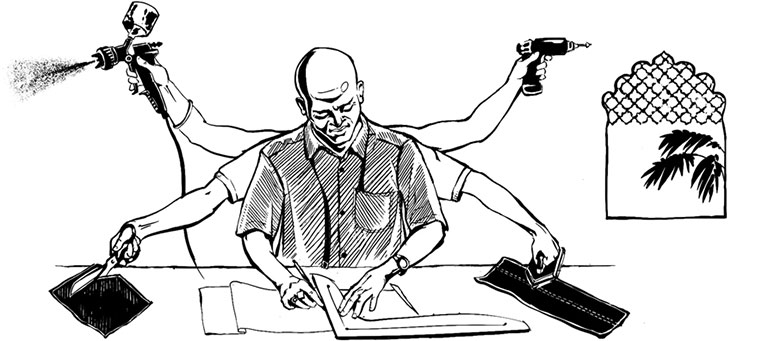

Мы помогаем каждому стать дизайнером своих джинсов. Для этого не придётся выстригать маникюрными ножницами лекала или колоть пальцы иголками. Создать свою уникальную пару можно прямо на сайте, в специальном Конструкторе, который для нас придумали в Бюро. Конструктор выглядит вот так:

В Конструкторе можно выбрать фасон, тип ткани, карманов, пуговиц, петель для ремня и многое другое. Можно нанести вышивки, потёртости, брызги краской, можно буквально расстрелять свои джинсы из пистолета (я серьёзно). Вообще это весело, попробуйте!

Вы создаёте дизайн — мы в точности отшиваем его. В результате вы носите джинсы, к созданию которых приложили руку (или две). Согласитесь, носить такие джинсы приятней, чем обычные из магазина, в каких полгорода ходит.

А еще свой дизайн можно продавать на сайте. Если он понравится другим пользователям, то вы получите на счёт в Getwear по десять долларов за каждую сшитую пару.

Мы привыкли покупать джинсы по готовому размеру. У каждого он свой (у меня — 38). Однако это нифига не круто.

Во-первых, даже зная свой размер, джинсы всё равно приходится мерять. У Ливайса мне могут подойти джинсы 36 размера, а у Коллинз — 40 только-только налезают (если не дышать). Но ни одни, ни вторые джинсы не сядут как влитые.

Это потому, что стандартные размеры джинсов не делают наши фигуры такими же стандартными. В мире семь миллиардов человек, и у каждого — своя уникальная фигура.

Getwear шьёт джинсы по мерке. Заказывая джинсы, вы можете снять с себя дюжину мерок, и мы сошьём джинсы, которые идеально подойдут именно для вашей фигуры, отлично сядут и спереди, и сзади. Даже если вы не испытываете проблем со стандартными размерами, вы удивитесь тому, как здорово сядут джинсы. Если хотите стандартные — нет проблем, мы используем классическую размерную линейку тоже.

Покупать джинсы по мерке — не страшно. Вы не ошибётесь, и мы всё правильно сошьём. А еще у нас есть гарантия. Это значит, что мы бесплатно меняем джинсы, которые не подошли или не понравились.

Вот наши отличия от других джинсовых брендов. Мы думаем о качестве, шьём по мерке и помогаем вам создавать уникальный дизайн.

А еще мы с удовольствием сошьём джинсы специально для вас — вступайте в клуб обладателей джинсов Getwear. Для того, чтобы было легче вступить, вот вам скидочный купон на 10%:

311CO7V3T2K9P

Офигенное приложение — «Мувс» (Moves). Наконец-то кто-то сделал трекер передвижений, которому не нужна сиделка. Он просто записывает все ходы и рисует их на красивом таймлайне; сам определяет по акселерометру, шёл ли ты пешком или ехал на чём-то; даёт легко подписать все точки, подсасывает названия точек с Форсквера. Прям ничего не надо делать совсем. Например, подумал, так, а где я был вчера в три? Или, во сколько я вчера вернулся домой с йоги? Хоп, глянул. А не подумал — ну и не трогаешь. Маст хэв.