Ты сейчас не занят?

Люди пишут в мессенджеры: «Привет, ты сейчас не занят?».

Что на это отвечать? Что значит «не занят»? Типа, сижу перед компом и жду, когда мне напишут? По-любому ведь я что-то делаю.

Я уж молчу, что вопрос закрытый.

Люди пишут в мессенджеры: «Привет, ты сейчас не занят?».

Что на это отвечать? Что значит «не занят»? Типа, сижу перед компом и жду, когда мне напишут? По-любому ведь я что-то делаю.

Я уж молчу, что вопрос закрытый.

Обновляйте Ангстрем до версии 1.6.

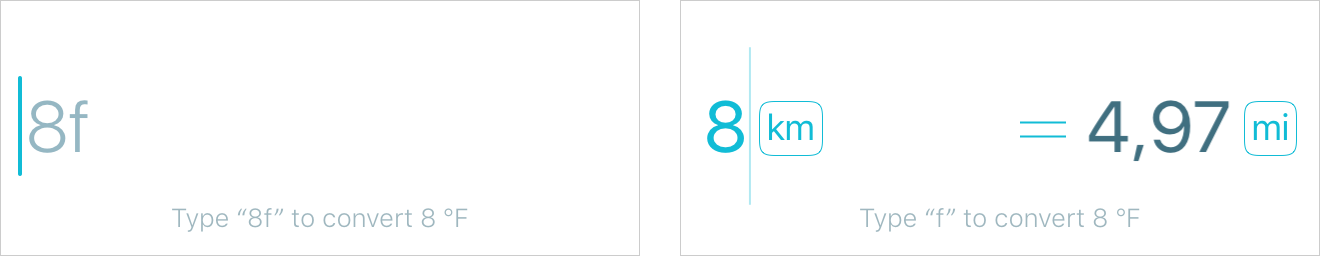

Мы сделали небольшой редизайн: растянули цифровую клавиатуру на всю ширину, подвигали всё, поставили в угол шестерёнку, потому что без неё никто не находил Эбаут. Всё теперь вдвое круче, особенно если у вас Ай-ОС 9 (там используется шрифт Сан-Франциско). Было-стало:

Особенно зацените, как крутится шестерёнка, когда вытаскиваешь Эбаут рукой из-за левого края.

Ещё у нас теперь онбординг. Человеку, который открыл первый раз, объясняем, что надо делать:

А то раньше не все понимали, что нужно просто печатать то, что хочешь, и оно само поймёт. Люди были приучены другими конвертерами к тому, что нужно сначала полчаса всё настраивать в разных менюшках, и терялись, когда не видели их у нас.

Улучшили поддержку часовых поясов: находим города по кодам типа PST или CET. Добавили новые единицы: галлон в минуту, галлон в час, кило- и мегапаскаль, техническая атмосфера (килограмм-сила на квадратный сантиметр), миллиметр водного столба. Очень нужные!

Улучшили распознавание голоса, сильно улучшили поддержку Войсовера. Добавили немецкую локализацию (спасибо Паскалю Крайлю и Дмитрию Евменову).

Если вы ещё не используете Ангстрем, то вот кнопка:

Программа бесплатная, но за деньги можно докупить расширенный набор единиц. Если даже они вам не нужны, но вам просто нравится Ангстрем, вы всё равно можете их купить — это типа такой способ сказать нам, что мы молодцы.

Ай-ОС 9 выйдет со дня на день, и все смогут насладиться крутотой шрифта Сан-Франциско.

В заметке с приглашением руководителя проекта «Эгея» я написал, что я не предприниматель. А потом вообще вот так: «Я дизайнер, я не хочу ничего считать, я хочу делать движок блога». У многих возникли вопросы, чего это я, поэтому мне пришлось привести в порядок мысли по этому поводу, и вот вы здесь.

Во-первых, все люди — предприниматели не в меньшей мере, чем все люди — дизайнеры. Я писал:

Нельзя сделать говно и сказать: «ну так я же не дизайнер». Понятия «не дизайнер» не существует. Если у тебя получилось говно, значит ты просто хреновый дизайнер. Исправляйся.

С предпринимательством то же самое. В жизни постоянно приходится что-то предпринимать, и если у тебя не складывается, то ты хреновый предприниматель.

У меня изредка случаются вспышки удачного предпринимательства, но в целом предприниматель я слабый. Именно это я имею в виду, когда говорю, что «не предприниматель». Это не в том смысле, что «ну я же не предприниматель, чё пристали», а в смысле «у меня это плохо получается». Интересно, что когда я произношу при знакомых фразу «я не предприниматель», у всех реакция одна: «Это ты-то не предприниматель?!» У меня плохо развит скилл «решиться и действовать».

Во-вторых, любой нормальный предприниматель не делает своими руками большую часть того, что нужно для успеха его дела. Это не значит, что он считает это неважным. Поэтому, хоть я и «не хочу ничего считать», но я понимаю, что это необходимо, и тут моё «предпринимательское решение» в том, чтобы найти кого-то, кому это делать интересно.

Это похоже на то, как в рабочих проектах приходится решать вопрос с Гугль-аналитикой. Я не знаю, как в ней настраивать отчёты, а иногда и в настроенных не могу разобраться. Один вид её экранов навевает тоску. Но это не повод забить на результаты работы; значит, надо попросить кого-то передать тебе понятные данные, объяснить куда смотреть, ответить на вопросы.

Не зная, кто и как пользуется твоим продуктом, совершенно невозможно быть дизайнером. И дело не в умении пользоваться Гугль-аналитикой, а в отрыве от реальности. Как дизайнить-то, если ты не знаешь, для кого и для каких сценариев? С Эгеей мне удавалось игнорировать эту сторону дела только потому, что я её делаю для себя и хорошо представляю, что мне нужно самому.

Спасибо всем, кто написал по поводу Эгеи — я потихоньку разгребаю письма.

Я люблю использовать знак умножения для обозначения перекрёстков. Умножаю улицы друг на друга вот так:

— Встречаемся на Большой Дмитровке × Кузнецком Мосту?

Или так:

— А это где?

— На Энгельса × Ленина.

Это читается просто «и», как союз: «На Энгельса и Ленина». Я устно говорю именно так, без слова «перекрёсток».

По-английски тоже работает:

— Where’s Oxford Circus?

— Oxford × Regent

Добавлено в июле 2016 года: Кто бы мог подумать, оказывается, я об этом уже писал.

Есть такая игра — данетки. Ведущий рассказывает пару фактов из запутанной истории, а игрокам необходимо распутать её, расспросив обо всём ведущего. Но ведущий на вопросы отвечает только «да» и «нет». Поэтому впрямую узнать «Что произошло?» нельзя.

Невозможность задавать открытые вопросы — искусственное усложнение игры. В жизни нет причин так себя связывать.

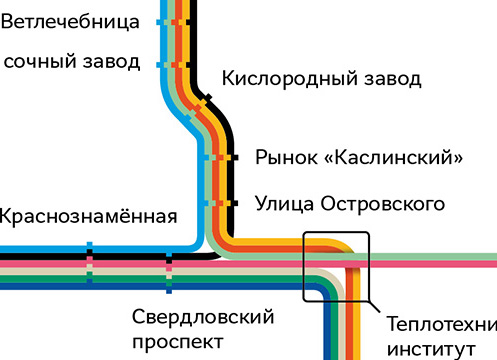

Внимательные читатели нашли несколько ошибок и помарок на нашей новой схеме, мы их уже исправили:

Всем спасибо за внимательность, пишите ещё, если что найдёте.

Дизайнер схемы Саша Караваев опубликовал у себя на сайте первую часть рассказа о создании схемы:

С пеньками появилась и другая проблема — как подписывать перекрёстки. Пеньки у линий торчат в разные стороны, и непонятно, как расположить надпись, чтобы она относилась сразу ко всем пенькам. В итоге обвёл перекрёсток жирной рамкой.

Но рамка отличается от обычных остановок и кажется, что трамваи проходят этот сквозь неё без остановки. Решили найти другое обозначение остановок и вместе с ним подходящий вариант для перекрёстков.

Идите читайте, там клёво.

Обычно я такое спрашиваю, когда еду куда-нибудь далеко. А в Москве бываю регулярно, но, возможно, всё пропускаю. Поэтому вопрос — что делать в Москве на следующей неделе? Какие выставки, концерты, лекции надо посетить? По каким новым улицам или паркам погулять? Пишите свои советы в комментариях.

У меня для вас новость. Теперь у Челябинска крутая официальная схема трамваев для размещения в самих трамваях и на остановках:

Ведущий дизайнер схемы — Александр Караваев. Я выступил в роли арт-директора, ни одного иллюстраторного файла даже не видел. Саша скоро допишет рассказ о том, как шла работа — я дам ссылку. Это вот где-то пятая часть разных вариантов обозначений остановок, с которыми мы экспериментировали:

Схема получилась кайфовая и уже даже ездит в некоторых трамваях по городу (на остановках будет позже). Сначала пробовали печатать на матово-полупрозрачной подложке. Выглядит как Ай-ОС 7:

К сожалению, когда выглядывает солнце, получается слишком светло и нечитаемо. Так что, вероятно, будет белая подложка.

В моей старой схеме я придумал избавляться от слова «улица» в названиях остановок, названных прилагательными. Не «Солнечная улица», а «Солнечная». Но я долго не решался избавляться от него везде — не мог смириться с названиями в родительном падеже («Пушкина»). Однако постепенно мы провели плановое избавление от всех лишних слов. В результате здесь не только «Пушкина» вместо «Улица Пушкина», но и даже «„Юность“» вместо «Дворец спорта „Юность“» и «Колющенко» вместо «Завод имени Колющенко». Когда такие штуки делаешь, мгновенно становится непонятно, чё до этого тупил столько лет.

Самое смешное, что на аншлагах у трамваев написано «Колющенко», и ничего:

Ещё же мы пририсовали к гербу Челябинска пантограф, и оказалось, что так тоже можно.

В общем, сходите поразглядывайте схему. Зацените нарисованные как бы карандашом маршруты троллейбусов и автобусов. Но особенно я балдею от наших конечных. Бдыжь:

Вышла новая версия Эмёрджа.

Появился атрибут data-expose, с помощью которого можно придержать анимацию появления элемента до тех пор, пока человек не доскролит до этого элемента:

<div class="emerge" data-expose="true">

<!-- то, что красиво проявится только когда докрутишь -->

</div>Разумеется, это можно комбинировать со всеми другими атрибутами и эффектами. Этот див проявится с эффектом зума спустя четверть секунды после доскроливания:

<div class="emerge" data-effect="zoom" data-hold="250" data-expose="true">

<!-- это проявится чуть позже, чем когда докрутишь -->

</div>Пример у меня на странице проектов. Там значение холда у всех элементов чуточку разное, поэтому они так прикольно-случайно усыпают страницу.

Если вы покупали Эмёрдж, вы бесплатно получаете и обновление. Просто скачайте новую версию по той же ссылке, что и в прошлый раз. Если ссылка потерялась, напишите мне и укажите домен, для которого покупали.

Вот: