Предлагаю вашему вниманию фотодневник развития коронавирусных событий в Тель-Авиве за последние три с небольшим недели.

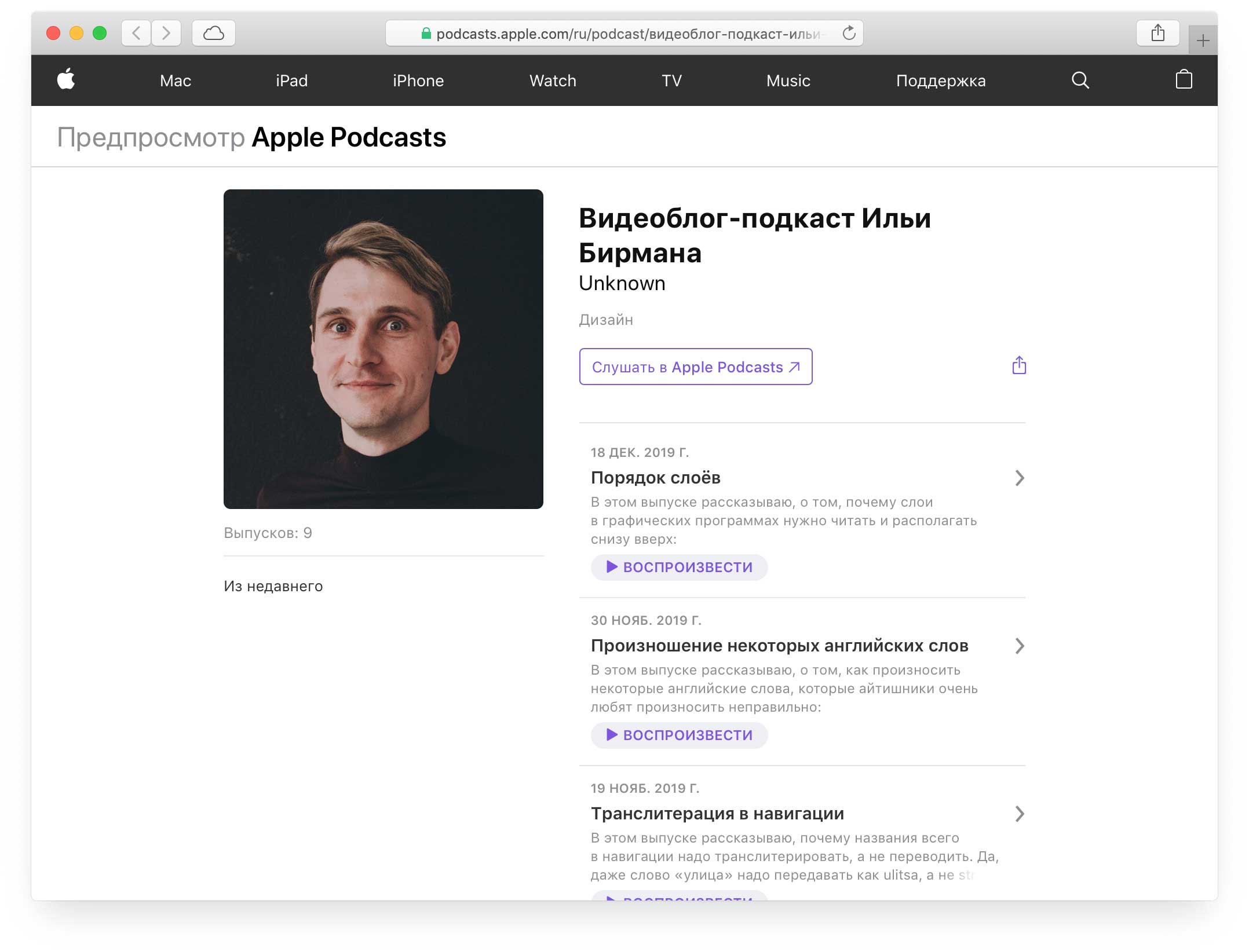

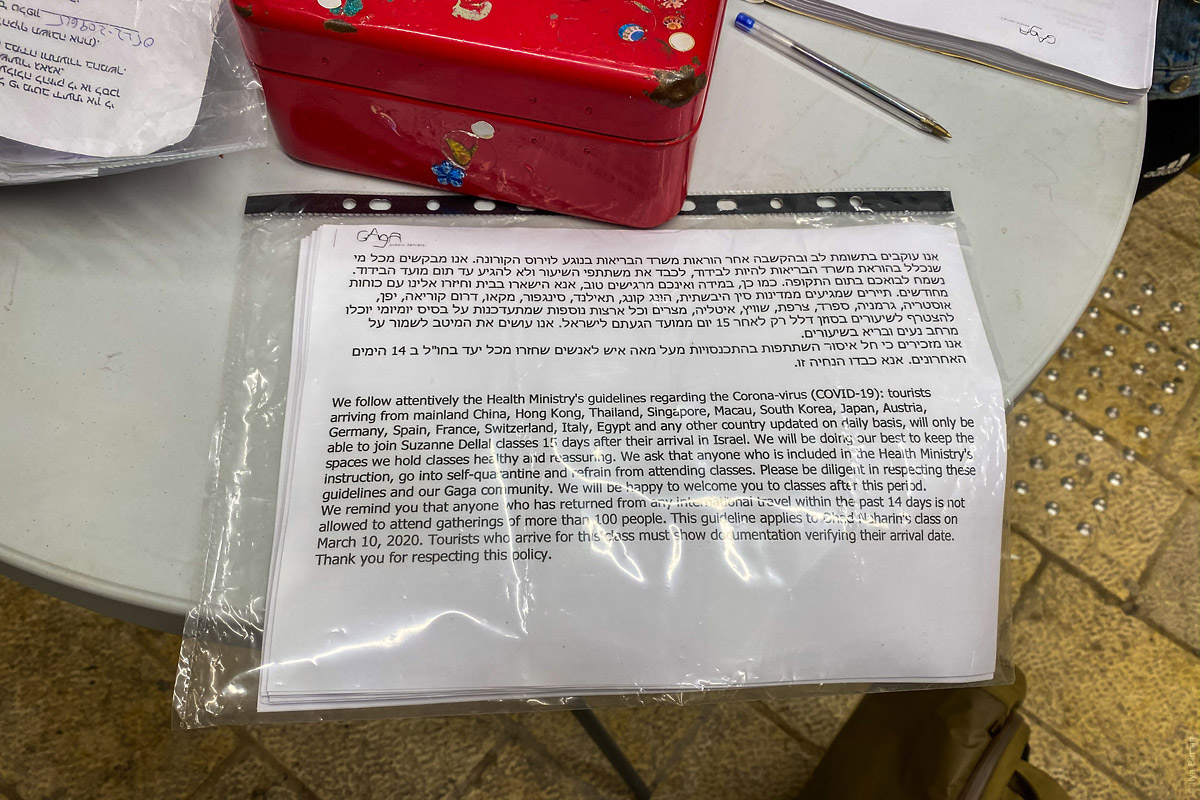

10 марта я пошёл в очередной раз танцевать гагу с Охадом Нахарином. К этому времени вроде уже ввели требование всем приезжающим из-за границы самоизолироваться на две недели. Было опасение, что гагу отменят, но нет. Но на входе лежала бумажка, мол, имейте совесть и воздержитесь от посещения занятия, если вы недавно были за границей:

Этим вечером возвращался домой на автобусе. Чтобы обезопасить водителей, минтранс запретил пассажирам занимать передние сиденья автобусов и заходить через переднюю дверь. Спереди всё замотали всякими лентами:

11 марта. Газета «Израиль сегодня» с заголовком «Новый больной короной — мальчик 9 лет»:

В коворкинге, куда я иной раз ходил, открыли нараспашку двери и окна и запретили закрывать. «Для сохранения чего-то там воздуха оставляйте двери и окна открытыми»:

15 марта. В кафе и ресторанах уже нельзя есть, но ещё работает навынос и доставка («Вольт» — это типа Яндекс.Еда местная):

Робкие попытки социального дистанцирования у магазина хозтоваров:

На пляже наглядно загородили заборами несколько длинных скамеек. Может, их просто покрасили:

16 марта. Жизнь всё больше похожа на кинки-пати. Люди поливают себе и друг другу руки антисептическим гелем. Тут и там появляются латексные перчатки:

«Нахат», любимая кофейная точка, второй день работает только навынос. На плитке написано «гив ми сам спейс», на чёрной табличке на стекле — «входить по одному»:

Над дверью надписано, что только тейк-эвей:

Давно я не пил кофе из бумаги:

В магазины завозят кучи еды и других товаров. У некоторых паллеты с разной всячиной стоят прямо на улице перед входом. Такое ощущение, что хотят продемонстрировать людям, что еды полно и спешить за ней нет смысла:

18 марта. «Нахат» вроде бы закрылся. Пошёл за кофе во вторую по любимости точку — «Кафеликс» на ул. Шломо ХаМелех. Баристы перегородили вход и выдают кофе с собой:

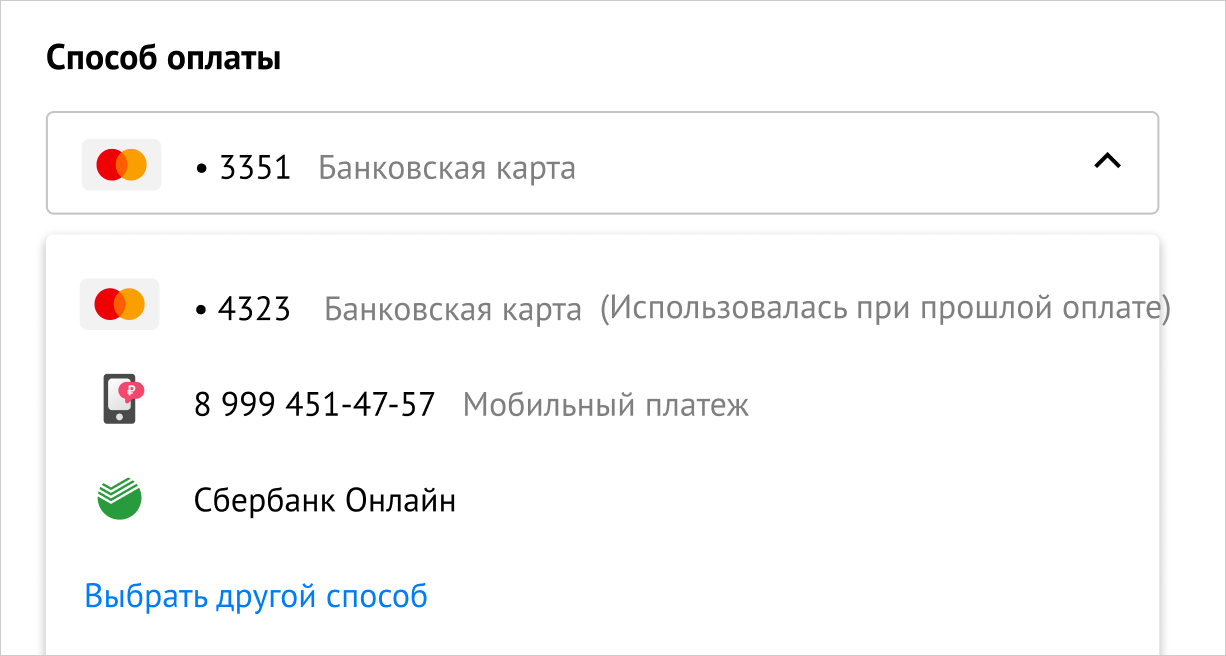

В Израиле до сих пор нет не только бесконтактной оплаты, но и даже чиповых карт. Все проводят магнитной полосой. Вдруг оказалось, что лапать чужие карты небезопасно. Баристы протягивают терминал, чтобы ты сам провёл.

20 марта. «Кафеликс» ещё работает. Очередь за кофе:

21 марта. Мороженое. «Только навынос»:

22 марта. «Кафеликс» закрылся, но пока жив «Ориджем». «Пожалуйста, ждите снаружи»:

Хозяйка Джорджия открывает двери, принимает заказ, и не боится брать карту голыми руками. Спрашиваю, как вы справляетесь? Джорджия говорит, отпустили официантов и барист в отпуск, государство платит им какое-то пособие; моем руки после каждой кредитки.

23 марта. В нескольких местах начался ремонт. Видимо, долго откладывали, и решили, что сейчас лучшее время. Это «Лэндвер» на ул. Дизенгоф:

Узнал, что пока работает ещё одна кофейная точка — «Вейкап». Это уже мне минут пятнадцать от дома идти, а уже несколько дней призывают без особой нужды из дома не выходить. Решил сходить напоследок, обходя всех пешеходов стороной.

По пути:

«Вейкап». Заказ через окно, рядом ведро влажных салфеток:

На столбе наклейка:

Любимое мороженое «Стефан» закрыто. «Берегите себя, Стефан и команда»:

24 марта. Вдруг снова заработал «Нахат»!

26 марта. Всё, еду и кофе навынос тоже запретили. Дальше ста метров от дома без уважительной причины ходить нельзя. Закрыли пляжи, парки, детские площадки. На площадке рядом с домом всё перемотали лентами и повесили объявление со словами «Корона», «Минздрав» и «Запрещено»:

27 марта. Нашёл себе рабочее место на балкончике уже неделю закрытого муниципального здания прямо рядом с домом. В нём был мой коворкинг. Тут хороший вайфай, можно работать стоя, никого рядом нет. На площадке соседи занимаются спортом и выгуливают детей:

29 марта. Минздрав обязал все магазины впускать по мало людей и делать двухметровую разметку для очереди. «Нон-стоп-маркет» сделал разметку ящиками:

«Шуферсаль» не видно, что сделал, но очередь на вход длинная:

1 апреля. Фиг знает, как называется этот магазин. Наклейки:

2 апреля. Невероятно, но факт: «Ориджем» вновь открылся и даёт кофе навынос. Хозяин Марселло принимает заказ. Разметка очереди:

Спрашиваю, как это вы так открылись? Марселло говорит: «Да мы чёт посмотрели — соседние магазины открыты. Сегодня приходила полиция, посмотрела, что у нас всё размечено и огорожено. Сказали, ладно, работайте. Ну мы и работаем». Я выпил флетик на Эфиопии после недели без кофе. Он оказался средненький.

Тем временем, на детской площадке рядом с домом дети используют ленту в качестве игрушки:

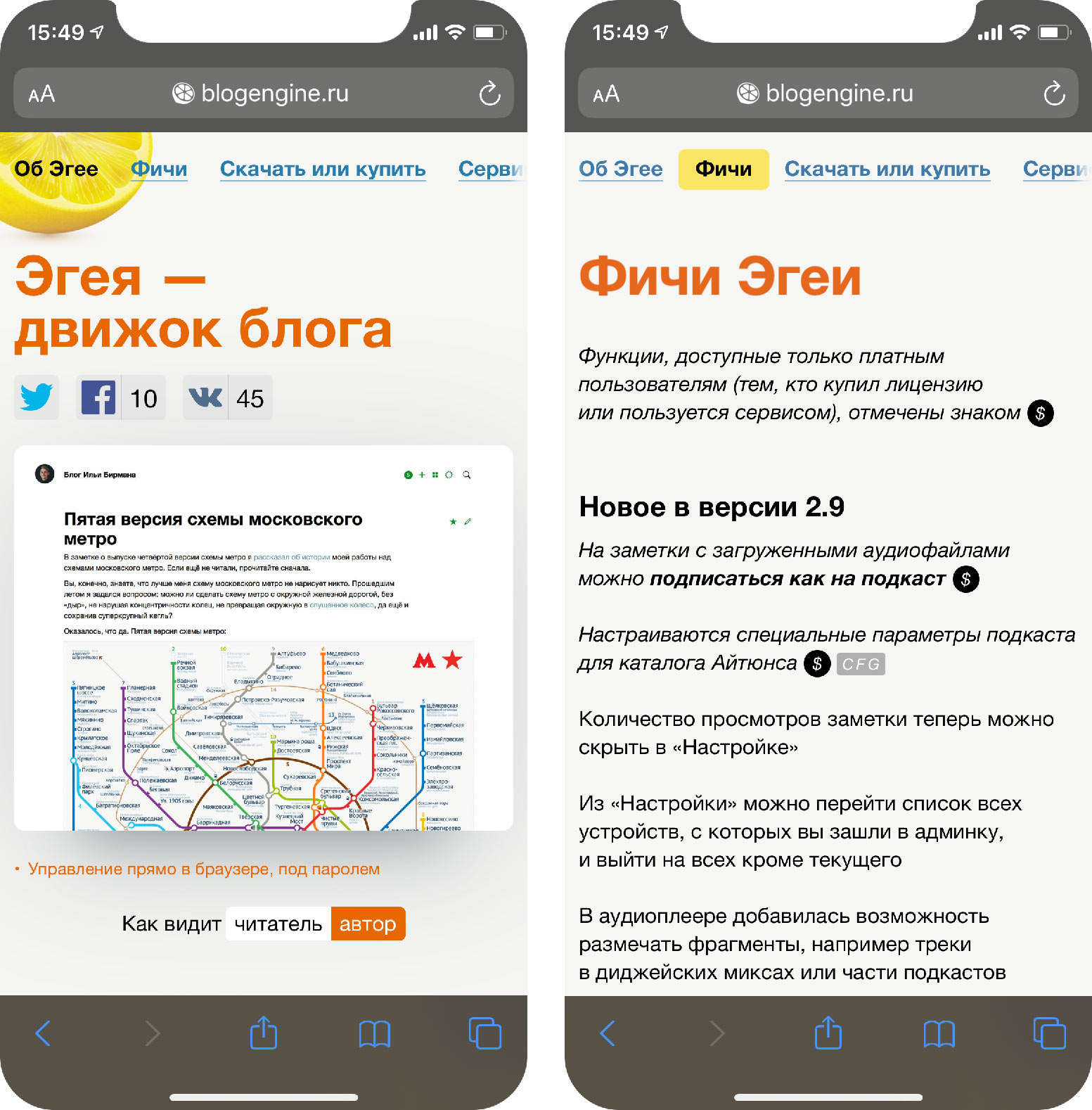

Тель-Авив до коронавируса: