Ничего особенного, просто для коллекции — аэропорт Будапешта. В основном элементы навигации, но ещё какие-то штуки.

Если прилететь лоукостером, может оказаться, что в терминал надо идти пешком:

Ну, идём:

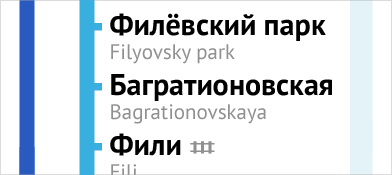

Терминал встречает навигацией:

Ну и сразу на нас нападает венгерский язык:

Прикольно, что малышепереодевательная — это пеленказу! Что-то про пелёнки:

Интересный эффект, как будто большой круг ближе к тебе, а маленький — дальше:

Стрелка-лестница в виде единой иконки, как я люблю:

Слева почему-то английский белый, а венгерского вообще нет.

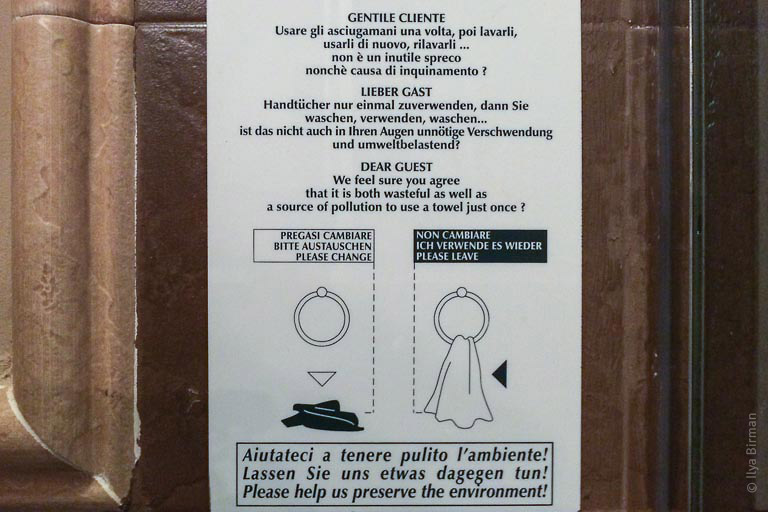

Важно, что на знаках расположение элементов не спорит с направлением к ним:

В плохой навигации это правило часто нарушают, например стрелка указывает вправо, но сама стоит слева. Обратите внимание, как это замедляет восприятие. Стрелки направо — справа, и всё выровнено по правому краю:

Стрелки прямо могут стоять с любой стороны, поэтому в общем случае логичнее слева:

Но если на знаке есть стрелки и налево, и прямо, то можно их противопоставить, утащим прямые направо.

У женщин по две ноги, как положено, а не как обычно:

Иконка трансфера, не похожая на оленя, но при этом ужасно шумная из-за кучи стрелок:

Зелёный коридор:

Глючный коридор:

А ещё нашлись пара старостильных табло. Прилёта:

Вылета:

Ну а парковку для лимузинов я вам уже показывал:

Фотографии из поездок в ноябре 2015 и апреле 2016 года. Во всех заметках про путешествия снизу есть поиск дешёвых авиабилетов. Слетайте в Будапешт!

Ещё про Будапешт: