Дешёвый знак рубля в Фотошопе

В прошлой серии я рассказал вам о том, как делать в Фотошопе пунктирное или тонкое подчёркивание, а сегодня поведаю секрет знака рубля:

Читайте всё по тегу Фотошоп.

В прошлой серии я рассказал вам о том, как делать в Фотошопе пунктирное или тонкое подчёркивание, а сегодня поведаю секрет знака рубля:

Читайте всё по тегу Фотошоп.

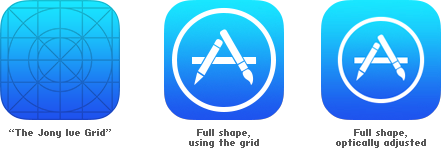

Когда нам только показали 7-й Ай-ОС, все дизайнеры были недовольны всем. Одной из тем для недовольства были иконки. В самих иконках дизайнеры были недовольны тоже всем. Но одним из аспектов недовольства была «сетка Джонни Айва», по которой круги в иконках получались «слишком большими». Вот иллюстрация и фрагмент из поста Невена Моргана на эту тему:

The large circle is too big. Many apps in iOS 7 use it: all the Store apps, Safari, Messages, Photos… In all these icons, the big shape in the center is simply too big. Every icon designer I’ve asked would instead draw something like the icon on the right. To our eyes—and we get paid to have good ones, we’re told—this is more correct.

Сначала мне тоже правый вариант казался аккуратнее, сбалансированнее. В текущем 6-м Ай-ОСе иконка Апстора как раз примерно такая.

Но и по поводу увеличенного круга у меня сразу возникло чувство, что что-то в этом есть, и я стал думать, что же это. Отсутствие большого «охранного поля» вокруг него создаёт ощущение лёгкости. Кругу вроде бы должно быть тесно, он же еле влезает там. Но ему всё равно. Почему?

И вот на днях у меня окончательно всё сложилось в голове, когда я увидел, как выглядит современная стиральная машина. Дело в том, что моей стиральной машине лет 20 уже (досталась по наследству), и я не слежу за прогрессом в этой области, потому что она удивительным образом всё ещё работает. Так вот, слева на картинке современная стиральная машина, а справа — моя (еле нашёл фотку в интернете):

Как только я увидел машину слева, я всё понял, и я больше не могу смотреть без боли на старые иконки. Иконка с огромными полями вокруг круга — тяжеловесная и нелепая, как моя стиральная машина. У древних телевизоров с выпуклым кинескопом тоже были толстенные поля, и не от хорошей жизни, а потому что технически не получалось иначе. В старых домах были маленькие окна, потому что иначе их было не протопить. Сейчас люди строят дома с окнами на всю стену, потому что научились эффективно сохранять тепло. Телевизоры стремятся к минимальной толщине рамки вокруг экрана, потому что научились запихивать все кишки за экран. А современная стиральная машина имеет огромную прозрачную дверь.

Поэтому иконка Апстора должна быть просторной. Не нужно уравновешивать внутреннее и внешнее, потому что это внешнее — это ничто, оно ни для чего не нужно. А чем крупнее знак внутри иконки, тем людям тупо лучше видно. Это польза.

Наши представления о красоте в значительной степени формирует технический прогресс.

Эпл вовсю использует ФФФ.

Моё любимое свидетельство — когда один из айподов вышел без камеры, но при этом в нём внутри было место под камеру заложено. Все техноблоги публиковали фоточки разобранных айподов и рассказывали, что камеру вытащили в последний момент. Это правильно: срок сдвигать нельзя, выпускать с камерой, если она не готова (или софт от неё не готов) — тоже нельзя.

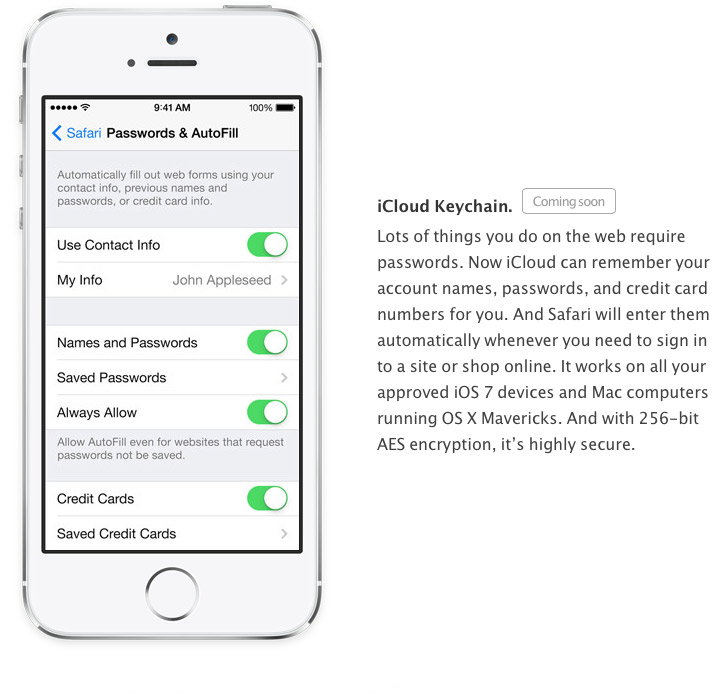

А вот вам новый пример, с 7-м Ай-ОСом. Когда его показывали в июне, нам обещали фичу «Айклауд-кичейн», синхронизирующую пароли между браузерами во всех айдивайсах. Похоже, что доделать её не успели. Но как же её зафлексишь, если уже анонсировали?

Очень просто:

Фича остаётся в описании релиза, но помечается меткой «Скоро». В каком-нибудь там 7.1 появится, когда будет готова.

Тут Сергей Доренко вернулся на «Эхо Москвы», и я по этому поводу решил вспомнить молодость и нарезать всякую смешную чепушень, которую он говорил во время первых своих двух недель.

Раз — пьяный капитан, прислуживание Милонова в храме, выборщики в США, руководство Омском по скайпу, письмо компартии США, союз правообладателей, поднятие женского пенсионного возраста, возможное освобождение Меннинга по УДО, предложение Шойгу подчинить МЧС Минобороны и всё остальное:

Два — строительство олимпийских объектов в Сочи, избиение челябинцами медведя в польском национальном парке, предложение Милонова ввести наказание за шутки в интернете, отдельная сеть для правоохранительных огранов, амурское наводнение, заявление генсека ООН о безальтернативности достижения переговорной развязки конфликта в Сирии, чеченская теория возникнования древних государств и прочее:

Кстати, он как-то очень мало чего пытался объяснить. Сергей, ну что ж вы так! Вот моя самая любимая нарезка из прошлого — не могу не поделиться:

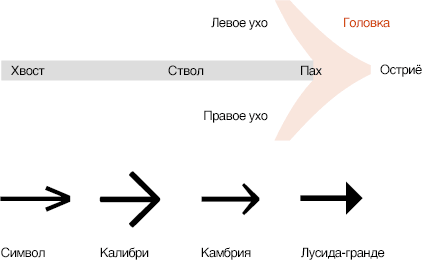

В любом профессиональном сообществе неизбежно возникает собственная терминология для вещей, которые за пределами сообщества кажутся в ней не нуждающимися. Если она слишком долго не появляется органически, то это начинает мешать, и её приходится вводить искусственно (раз, два).

Предлагаю дизайнерам терминологию для описания анатомии стрелки:

Снизу — примеры стрелок в разных шрифтах. Теперь любую из них можно описать словами. Довольно уродская стрелка из шрифта «Символ» имеет уши из точно таких же штрихов, как ствол; они расходятся от острия под углами около 25° к стволу; само остриё при этом тупое, плоское. Стрелка «Калибри» также состоит из трёх одинаковых штрихов; уши идут под прямым углом друг к другу и при этом весьма длинны, настолько, что их проекции на ствол доходят почти до половины его длины; остриё слегка скруглено, в стиле шрифта. У стрелки «Камбрии» уши в острие чуть толще ствола слегка сужаются к краям; пах выглядит так, будто в нём есть небольшое скругление. В «Лиусиде-гранде» — треугольная головка с углом острия 90°, само остриё, наконец-то, острое. У декоративных стрелок хвост может обладать оперением, а ствол, например, может быть двойным.

Теперь, когда вы знаете всё о стабильности, о политической конкуренции и о коррупции, пришло время поговорить о свободе и независимости СМИ.

Не существует свободных и независимых СМИ.

Любое СМИ считается с точкой зрения редактора, акционеров, рекламодателей. А на редактора можно надавить. А акционеры могут использовать своё положение в личных интересах. А рекламодатели могут обидеться, если про их товар плохо сказать. Степень свободы может быть разной, но полной независимости быть не может.

Следовательно (следите за руками!), свобода и независимость СМИ — миф, и нечего о ней говорить. Во всех странах СМИ используются для пропаганды и отстаивания чьих-то интересов. Вон в Америке всякие телеканалы тоже почти открыто поддерживают определённых политиков, а вовсе не какую-то там высшую правду. В этом смысле у нас всё ничуть не хуже, чем на Западе, а может и лучше.

Как-то так любят порассуждать пропагандисты, чтобы затуманить людям голову. Пипл это хавает и начинает с умным видом рассуждать о том, что, действительно, верить в свободные и объективные СМИ очень наивно и все говорят то, что им выгодно.

Если вы невнимательно следили за руками, то я вам помогу. Напёрсточничество происходит в тот момент, когда вместо свободы СМИ начинают говорить о свободных СМИ.

Но свобода СМИ — это не когда есть некие мифические отдельно взятые «свободные» и «независимые» СМИ. Свобода и независимость СМИ — это когда есть множество зависимых СМИ, но при этом они все зависят от разных людей. Независимость СМИ проявляется не в том, что можно посмотреть какую-то одну передачу и получить на блюдечке честную и объективную картину мира — разумеется, нет, — а в том, чтобы иметь возможность сопоставлять сказанное в разных местах и делать выводы самостоятельно.

Поэтому в интересах общества — иметь максимум разных СМИ, которые никем не контролируются централизованно. Ясно, что каждое из них в отдельности кем-то как-то контролируется. Одно зависит от власти, другое — от одной оппозиции, третье — от другой оппозиции, четвёртое — тупо чернуху гонит на пофиг (такое тоже должно быть) и так далее. И да, пусть там будет война компроматов — в этом нет никакой беды.

Но ведь так получается, что вообще все СМИ будут врать, а что ж в этом хорошего для общества? Какая же сила заставит СМИ хотя бы стремиться к объективности? Как в такой ситуации, когда нет вообще никакого контроля, человеку разобраться, кому вообще верить можно, а кому — нет?

А для этого существует такая вещь как репутация. Её телеканалы, радиостанции, газеты и сайты зарабатывают годами. Кто-то ей дорожит, а кто-то — нет. Но она существует не в виде законов и комиссий, а только в головах зрителей и читателей.

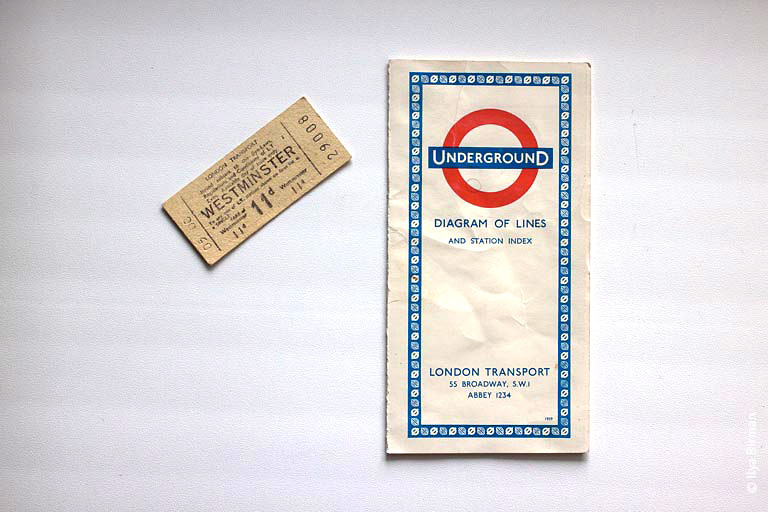

Мой дед в 1960 году ездил в Великобританию в составе одной из первых туристических групп. По тем временам весьма экзотическая поездка для советского инженера. Когда он ещё был жив, он рассказывал о поездке и даже показывал вот эту валлийскую газету с его фотографией и упоминанием в статье:

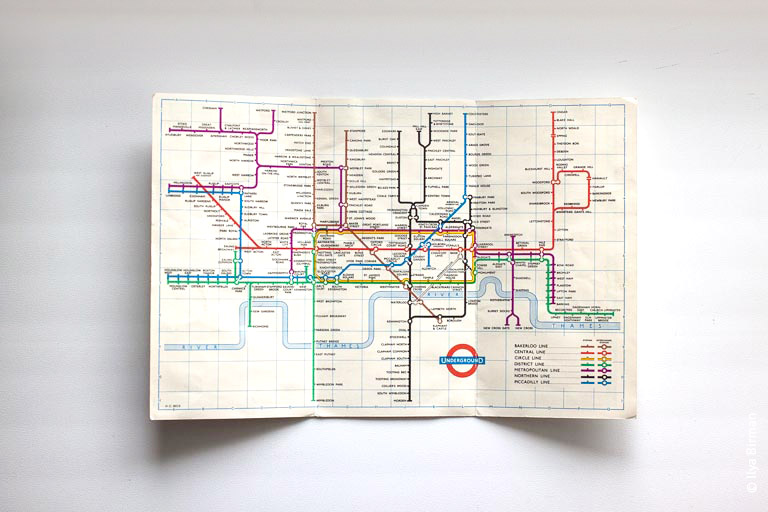

Но кое-чего он не показывал, а мне не приходило в голову спросить. Среди его бумаг нашлась настоящая схема лондонского метро! И билетик:

Как же круто, что он догадался её привезти и сохранить! На схеме даже есть подпись гениального Бека в левом нижнем углу:

Хорошо, что дед был в Великобритании среди первых туристов и оказался в Лондоне именно в 1960-м. Ведь уже в 1961-м схему заменили на отвратительную версию Хатчинсона, которая прожила около трёх лет. Потом Лондон снова вернулся в более-менее бековскому дизайну, но такой красивой схема уже не была.

Ну просто офигеть. Могло ли мне так повезти?

Теперь, когда мы разобрались со стабильностью и политической конкуренцией, рассмотрим ещё одну важную тему — тему коррупции.

Есть мнение, что коррумпированная власть — всего лишь отражение общества. Борьба с коррупцией во власти идёт много лет, но ни к чему не приводит. И любой новый политик, если придёт ко власти с идеей борьбы с коррупцией, также ничего не добьётся, потому что такой уж у нас менталитет — все берут взятки.

Это очень наивная точка зрения, свидетельствующая о глубоком непонимании устройства российской власти. Те, кто так говорят, просто не осознают, что коррупция в России — это не «тяжёлая проблема, с которой безуспешно борется власть», а просто основа существующей политической системы. Власть не может бороться с коррупцией — она существует благодаря коррупции. Это называется «вертикаль».

Допустим, президенту нужно назначить нового губернатора в Мухосранской области. Есть два варианта: назначить порядочного и образованного Иванова или полубандита Петрова. Кого выберет президент?

Казалось бы, очевидно, надо назначать Иванова. Но тут проблема: честный Иванов не пойдёт разгонять марш несогласных, мочить независимую прессу и фальсифицировать результаты выборов в пользу Единой России, и на него нечем будет надавить. Да ещё и народ его поддержит, ведь при нём дела в регионе, глядишь, получше пойдут. То есть Иванов — серьёзная проблема для пожизненной президентской власти.

Взглянем на альтернативу — Петрова. Тут всё намного удачнее. Над Петровым висит угроза уголовного дела и народ его не любит. В итоге Петров, ввиду полной зависимости от президента, будет делать всё, что тот скажет. Если Петров только попробует огранизовать честные выборы, его тут же посадят за все его прегрешения, хорошо известные президенту. И общество не выйдет в его защиту.

Ровно с этой логикой делаются назначения на значимые посты. Бороться с коррупцией для власти означает пилить сук, на котором она сидит. Именно поэтому, а вовсе не потому что общество плохое, у власти оказываются жулики и воры — честному человеку там просто делать нечего, система его быстро выплюнет совершенно автоматически.

Что же делать, чтобы победить коррупцию? Нужно пустить ко власти тех, кто предлагает другие принципы подбора людей. Вместо личной преданности и «вертикальной» зависимости — профессионализм, выборность и прозрачность в принятии всех решений.

Останется ли коррупция после этого? Безусловно, в каком-то объёме останется. Как и в любой нормальной стране, иногда найдётся какой-нибудь чиновник, который не сможет устоять перед чемоданом денег. Но журналисту, который напишет об этом, не нужно будет опасаться за свою жизнь, а самому чиновнику не придётся мечтать о звании Героя России и новом высоком посте.

На днях я поделился с вами мыслями о стабильности. А тема нашей сегодняшней лекции — политическая конкуренция.

Нередко можно услышать такое мнение: все политики — мерзавцы, они готовы на любую подлость ради власти. Политика — грязное дело, хорошие люди туда не идут. Типа, любой станет жуликом и вором, дай только ему власть. Из этого делается вывод, что поддерживать никаких политиков не надо, один фиг всё будет плохо. На самом деле, как ни странно, нет ничего страшного в том, чтобы политики были мерзавцами, до тех пор, пока они сменяемы. Поэтому поддерживать нужно не самих политиков, а конкуренцию между ними.

Так же в предпринимательстве. До тех пор, пока булочные сменяемы (в том смысле, что я могу пойти в любую на свой выбор), каждая из них стремится быть лучше для меня, несмотря на то, что на моё личное благополучие её владельцу плевать. Собственно, чего я пересказываю Адама Смита? Давайте прочтём эту мысль в первоисточнике (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776 год, вторая глава о принципе, лежащем в основе разделения труда):

But man has almost constant occasion for the help of his brethren, and it is in vain for him to expect it from their benevolence only. He will be more likely to prevail if he can interest their self-love in his favour, and show them that it is for their own advantage to do for him what he requires of them. Whoever offers to another a bargain of any kind, proposes to do this. Give me that which I want, and you shall have this which you want, is the meaning of every such offer; and it is in this manner that we obtain from one another the far greater part of those good offices which we stand in need of. It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest.

Курсив мой. Чтобы добиться чего-то от других, нужно «показать им, что сделать это — в их же интересах». Как только булочник увидит, что печь вкусный хлеб, держать булочную в чистоте и не хамить — в его же интересах (будут чаще заходить), он тут же станет это делать.

Среди предпринимателей полно людей, которых мало что волнует, кроме наживы. Но при наличии конкуренции они просто вынуждены думать о качестве своих товаров и услуг — из совершенно эгоистических соображений. Так же в политике: какой бы мерзавец ни управлял страной или городом, он должен всегда думать о том, что если он облажается, то выберут другого. Он не должен быть альтруистом, просто вредить жителям должно быть не в его интересах.

Следовательно поддерживать оппозицию очень полезно, даже если действующая власть более-менее устраивает. Речь здесь не о поддержке конкретных оппозиционеров, а о поддержке политической конкуренции, без которой развитие совершенно невозможно.

Политик, взгляды которого сильно расходятся с моими, но который за конкурентную политическую систему, принципиально лучше политика, который планирует делать всё ровно то, что я хочу, но хочет пожизненной власти. Самая лучшая булочная быстро превратится в вонючий клоповник, если останется единственной в городе.

Стабильность — это прекрасно. Люди приспосабливаются к обстоятельствам и не хотят ничего менять. Это понятно и естественно. Власть любит поговорить о стабильности. Народ любит послушать о стабильности. Стабильность — наше всё.

Стабильность в устах пропаганды означает «оставить всё как есть». Если всё время выбирать Путина и Единую Россию, то всё будет как всегда, стабильно, — внушает людям ящик. И многие реально в это начинают верить. Даже те, кто не очень доволен жизнью, говорят: ну да, есть у нас проблемы, но я более-менее приспособился, поэтому лучше уж не трогать, а то вдруг станет хуже.

Если «оставить всё как есть», то всё не останется как есть. Мир работает иначе. Стабильность любой системы обеспечивается её способностью к замене и обновлению своих составных частей. Замораживание любой системы приводит к её разрушению.

Что вы скажете механику, который на ТО предложит вам «для стабильности работы автомобиля» не менять масло, тормозные колодки и топливный фильтр? Что он кретин, как мне представляется. Если слушать советы таких специалистов, автомобиль быстро перестанет ездить.

Ваше тело постоянно обновляет элементы, из которых состоит. Пропаганда называет это «раскачиванием лодки». При смерти эти механизмы отключаются, и трупы очень быстро приобретают весьма неприглядный вид.

Если вы вдруг верите, что призывы к смене власти связаны с неприятием стабильности или стремлению к потрясениям, то вы заблуждаетесь. Всё с точностью до наоборот. На самом деле если вы хотите стабильности в стране, то важнее всего добиться ритмичной, автоматической, беспрекословной сменяемости власти. Постоянное обновление само по себе радикально более важно для стабильности, чем конкретные персоналии.

Просто оглянитесь на мир вокруг.