Думаем дальше № 59 — «Последовательность ужасно некрасивых гипотенуз» с Евгением Черновым

С Евгением Черновым дальше разбираемся с интегралом, а заодно и с производной.

Все выпуски подкаста:

Эпл · Ютюб · Я.Музыка · Спотифай · Мейв · РСС для подкастного приложения

| 0:00 | Парадокс береговой линии и почему интеграл получается конечным |

| 9:21 | Как Илья в прошлый раз плохо прикинул косинус двух на глазок |

| 10:20 | Лингвистический кружок: синус и грех |

| 12:39 | Как представлять всё в уме |

| 14:34 | Как увидеть своими глазами, что интеграл y = x считается через x²/2 |

| 17:02 | Почему можно предположить, что интеграл степенной функции считается через функцию следующей степени |

| 21:35 | Почему не лишено смысла, что интеграл косинуса считается через синус |

| 30:12 | Как изучать поведение функций: тангенс и производная |

| 38:34 | Берём производные функций y = 1, y = x, y = 2x и осваиваемся с понятием производной функции |

| 46:39 | Что показывает производная и как её считать в общем случае |

| 51:35 | Берём в уме производную функции y = x², заодно быстренько выводим формулу квадрата суммы |

| 59:57 | Теорема Ньютона-Лейбница, или Основная теорема анализа |

| 1:04:19 | Интегрируем параболу (Илья забыл арифметику) |

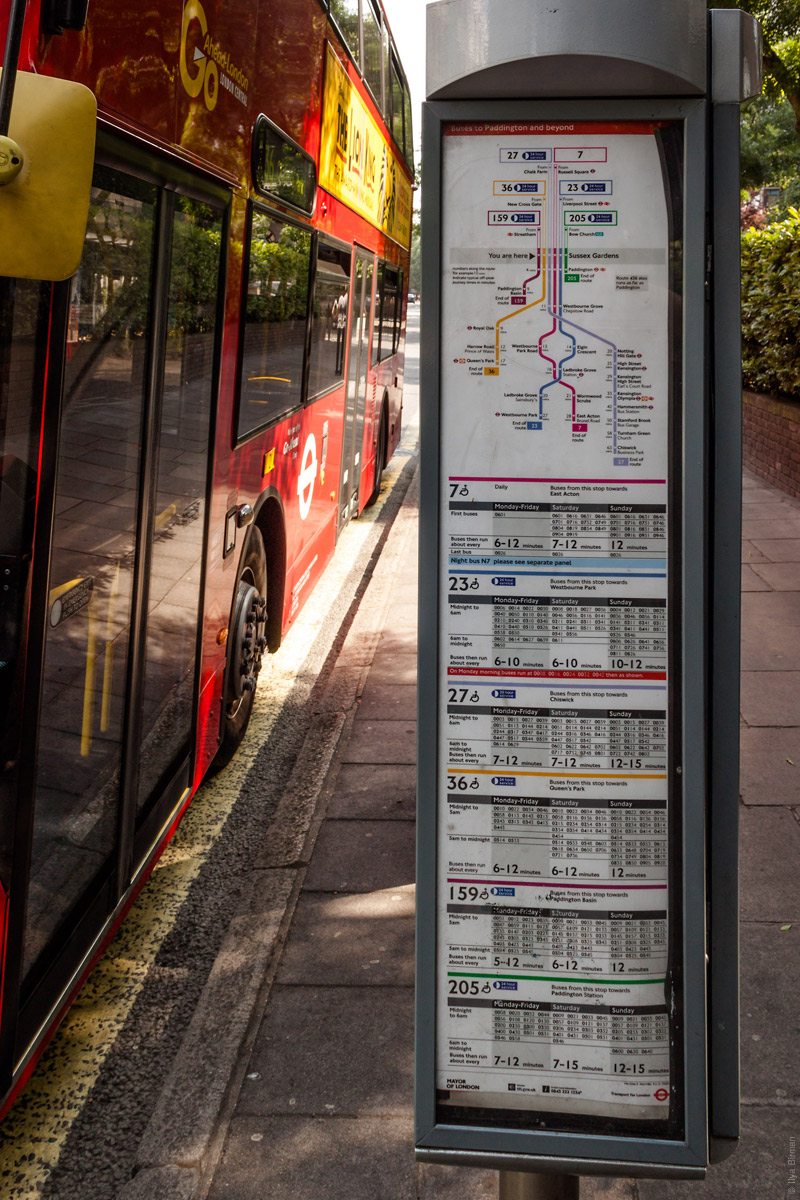

| 1:06:30 | Ещё про красоту, вазу, крыло и длину сложной кривой |

| 1:14:09 | Экспонента, её производная и число e |