Бергхайн — главный ночной клуб Берлина и мира. В нём роскошный звук и волшебная атмосфера, но знаменит он главным образом длинной очередью на вход и безжалостным и непредсказуемым фейсконтролем. Достаточно сказать, что широко известно имя главного фейсконтрольщика клуба Свена Марквардта, про него есть статья в Википедии, можно найти многочисленные интервью в изданиях на любых языках.

В клубе выступают самые знаменитые техно-музыканты и диджеи планеты, но клуб превосходит их всех по знаменитости. Не для клуба честь стать площадкой для выступления известного музыканта — для известного музыканта честь играть в Бергхайне.

В обычных клубах есть понятие хедлайнера: скажем, с трёх до пяти утра играет главная приглашённая звезда, а в остальное время — какие-то менее значимые ребята. В Бергхайне выступают только значимые ребята, а в расписании никак не учитывается их крутость.

Пару лет назад Бергхайн признали культурным заведением и перевели на сниженное налогообложение наряду с концертными залами и выставками.

Бергхайн занимает это здание бывшей электростанции:

Он совершенно огромен. Там только гардероб двухэтажный.

Я был в Бергхайне три раза. В этой заметке я постарался собрать всё, что знаю о клубе, чтобы вы могли понять, надо ли вам туда, а если вы и так знаете, что надо, лучше знать, что же вас ждёт.

Клубнахт

Когда я говорю о Бергхайне, я имею в виду главное, что там происходит — вечеринки «Клубная ночь» (Klubnacht). Там бывают какие-то другие мероприятия, но они не имеют такого культурного значения.

Вечеринка начинается в полночь с субботы на воскресенье и продолжаётся до утра понедельника. Это кажется странным, но это одна непрерывная вечеринка, длительностью более тридцати часов.

Клубнахт — это чистое и бескомпромиссное техно. Пример музыки, которая звучит на Клубнахте:

В течение вечеринки из клуба можно входить и выходить сколько угодно раз — у вас на руке есть печать, с которой вас пропускают без очереди и фейсконтроля.

Чтобы выбрать вечеринку, зайдите в раздел «Программа» на сайте клуба. Обычно лайнап опубликован месяца на полтора вперёд — можно спокойно выбрать и полететь на нужные выходные.

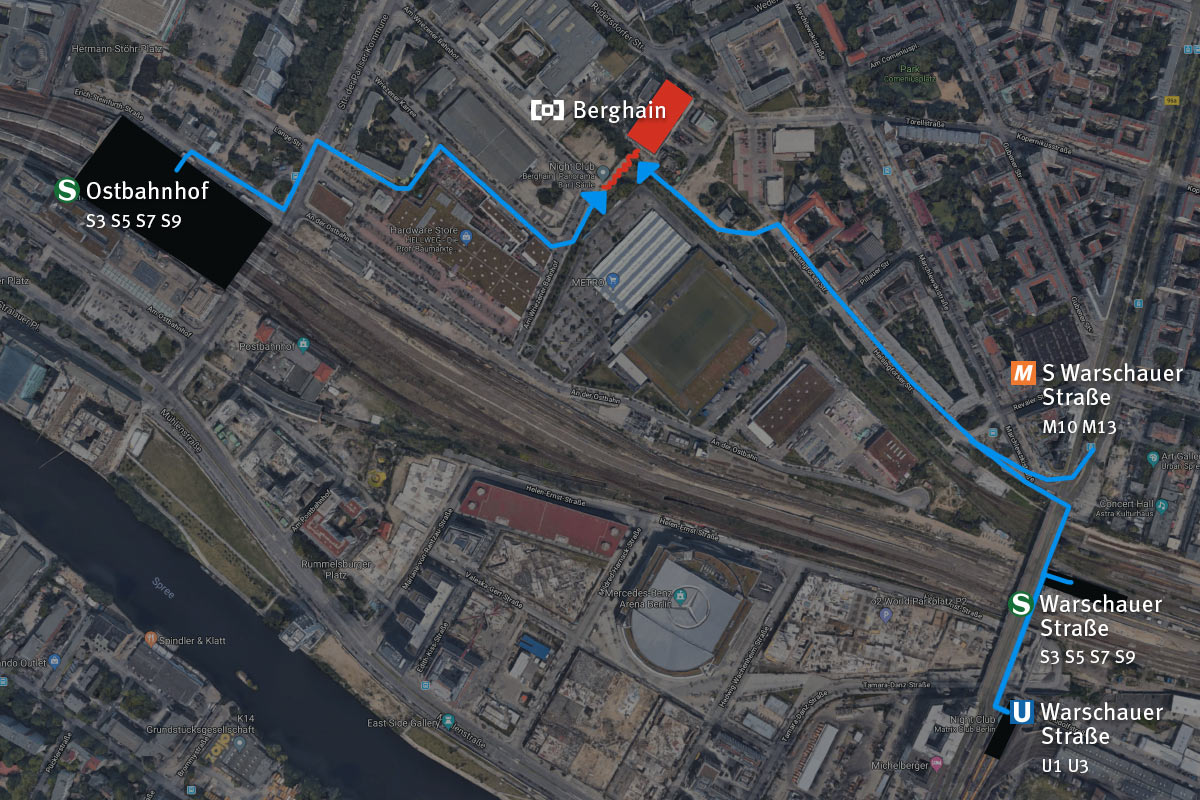

Как добраться

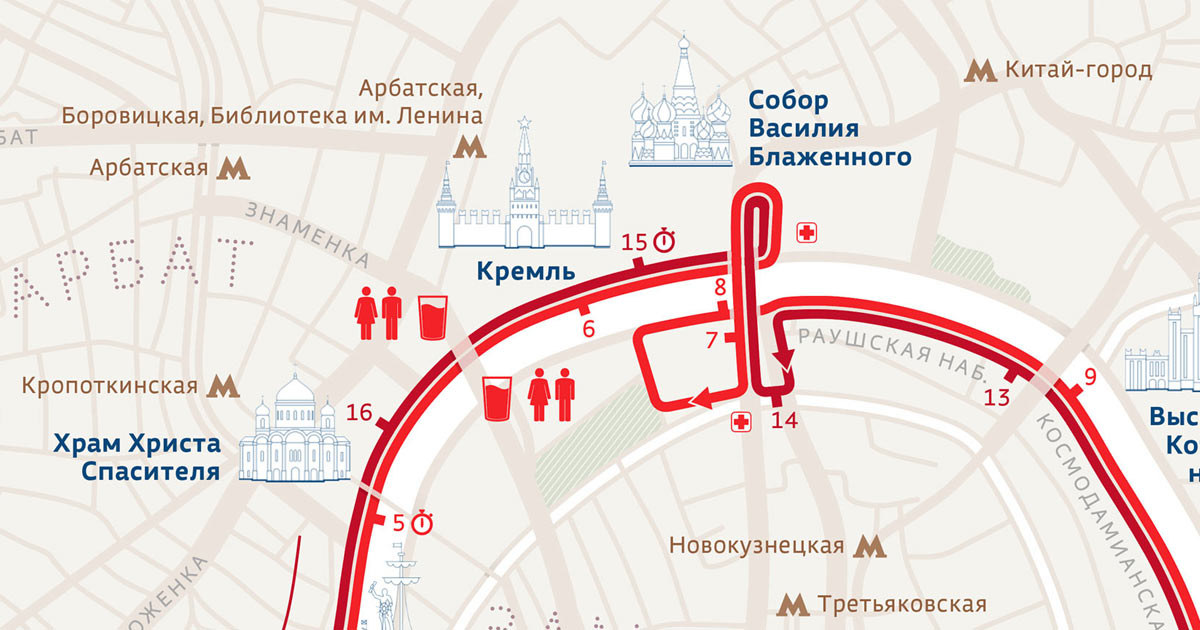

Ближайшие к клубу остановки электричек S3, S5, S7, S9 — Ostbahnhof и Warschauer Straße; метро U1 и U3 Warschauer Straße; трамваев M10 и M13 S Warschauer Straße:

Ближе всего идти от трамвая — минут семь, дальше всего от метро. От электричек вроде примерно одинаково.

Вход в клуб расположен вот с этой стороны:

Красной волнистой линией я обозначил очередь. Забавно, что чупачупс Гугля стоит не на самом здании, а примерно в том месте, где начинается очередь (это если она более-менее короткая).

Разумеется, нигде нет никакого указателя и никакой вывески.

Очередь

Я рекомендую приходить к началу вечеринки или даже заранее, часа в 23 субботы. Скорее всего, очередь в это время будет уже солидная, и как минимум полчаса она не будет двигаться вовсе, но даже с учётом этого может получиться быстрее. Есть легенда, что в самом начале фейсконтроль особенно строг и шанс пройти минимален, но таких левых легенд — сотня.

Даже если особенно интересующий вас музыкант играет в воскресенье вечером, имеет смысл прийти к началу. Просто уйдёте после получения печати на руке и вернётесь, когда захотите — стоять в очереди заново не придётся (об этом подробнее ниже).

Если вы подходите к клубу со стороны Варшауэр-штрассе, вы неизбежно пройдёте мимо самого входа и фейсконтроля. Сразу уверенно идите в конец очереди. Насколько я понимаю, главное, что волнует фейсконтроль — это чтобы вы были своими, «в теме». Если вы попытаетесь подойти к двери, спросить, мол, а чё тут где, я думаю, они вас запомнят и ваш шанс пройти снизится.

Впускают людей медленно, поэтому-то и приходится так долго ждать. Можно стоять минуту или две прямо перед входом и фейсконтролёром, ждать своей судьбы, не имея понятия о том, что у него в голове, и только потом услышать заветное Come или фирменное Not today вместе с жестом, указывающим в сторону м. Варшауэр-штрассе.

Говорят, такой медленный впуск — это искусственное затягивание очереди для поддержания ореола недоступности клуба. Но я в это не верю. Мне кажется, они просто дозируют нагрузку на охрану, кассу и гардероб. Клубу нужно время, чтобы «переваривать» входящий поток.

Фейсконтроль

В интернете море статей о том, как нужно выглядеть и вести себя, чтобы тебя пустили. Они неконкретны и противоречивы, потому что ответа на этот вопрос не существует. Одного и того же человека, иногда пускают, а иногда нет. Даже в туфлях, трико и клетчатой рубашке вас могут пустить — просто потому, что какая-то часть людей на вечеринке должны обращать на себя внимание своей абсурдностью. Моя любимая история — когда однажды не пустили диджеев Марселя Деттмана и Бена Клока, первый из которых очень часто играет в Бергхайне и издаётся на его лейбле.

Единственная рекомендация, в которую я верю — это что не надо приходить пьяным или большой шумной компанией. Но это и безотносительно фейсконтроля понятно. Хотите бухать с друзьями — соберитесь дома или в баре.

Вряд ли сам Свен Марквардт будет пускать или не пускать вас, но первые несколько часов субботней ночи он постоянно тусуется где-то в дверях, так что посмотреть на человека-легенду вблизи вы наверняка сможете.

За свои три похода я обратил внимание, что я чуть ли не единственный в очереди, кто двигается под музыку, которую уже слышно изнутри, когда ты стоишь последние пару десятков метров. Но мне так естественнее, я не пытаюсь специально это контролировать. Только когда уже передо мной остаётся пара человек, я встаю ровно. Ещё я в этот момент снимаю капюшон и шапку — всё равно попросят, и я вроде как этим демонстрирую, что знаю порядки. Не представляю, влияет ли это на что-то.

Кстати, музыка, которую слышно у входа — не с танцпола, а из Панорама-бара. На танцполе всё сильно жёстче.

Не надо обманывать фейсконтроль: делать вид, что вы не знаете человека, с которым трепались последние два часа в очереди, или держать друга за ручку, изображая парочку (якобы геев пускают охотнее; это чушь).

Есть миф, что фейсконтроль будет вести с тобой беседу, чтобы понять что-то о тебе. Или там просить расстегнуть одежду, чтобы посмотреть, в чём ты пришёл. Даже есть «тренажёр фейсконтроля Бергхайна» — такое типа видео, где тебе нужно правильно отвечать на вопросы и потом тебе говорят, проходишь ты или нет. «Фейсконтролёр» (на самом деле хрен с горы) около закрытой двери и без очереди вокруг спрашивает, зачем ты пришёл, кто сегодня играет и прочее. Это максимальная чушь. Ни разу не видел, чтобы кого-то расспрашивали или раздевали; лайнап вообще висит на двери.

Единственные вопросы, который мне или кому-то передо мной задавали: ein? zwei? drei? Это если они не поняли, каким вы составом, и хотят убедиться. И да, если они уже успели услышать, что вы не говорите по-немецки, они задают этот вопрос по-английски. Есть же ещё миф, что фейсконтроль не любит, когда не говорят по-немецки. Ну хрен знает. Я, конечно, говорю danke, но только после того, как меня уже пустили.

В общем, расслабьтесь. Это лотерея.

Отказ

Если вас не пустили, не надо спорить и ругаться. Также не надо делать вид, что вы не поняли или страшно удивлены. Вы этим только укрепляете образ человека «не в теме». Нужно быть внутренне полностью готовым принять отказ как только вы его получили, а уже потом думать, что с этим делать.

Однажды девушку не пустили, а она просто пошла внутрь мимо фейсконтролёров. Её вывели за руку. Однажды двух девушек не пустили, они отошли от входа на пару метров, но не стали никуда уходить. Через некоторое время одну из них подозвали и попросили показать документы, о чём-то говорили, и потом обеих пригласили внутрь. Что там происходило — я не знаю.

Прочитайте мою заметку о том, как я прошёл, когда меня не пустили.

Уважайте фейсконтроль и будьте дружелюбны в любом случае. Они не желают вам зла. Они тщательно отбирают людей для того, чтобы вечеринка получилась классной. И им это хорошо удаётся.

Шмон, касса

Когда вас пропустили, вас ждут следующие три ступени входа: шмон, касса и гардероб.

Когда вы подойдёте к охране, не тупите: расстегните куртку, достаньте кошелёк и телефон. Будьте готовы к тотальному досмотру: вас прощупают везде, залезут в каждое отделение кошелька.

На все камеры телефона наклеят наклейки: внутри нельзя снимать. Поэтому фотографий в интернете вы почти не найдёте. Уважайте право людей развлекаться без камер вокруг.

С этим связано одно существенное неудобство: на десятых айфонах перестаёт работать фейс-айди. Оказывается, вводить пароль каждый раз — это невозможно раздражающее препятствие.

После охраны — касса. В 2016 году вход стоил 16 €, в 2018 — 18 €. Выводы делайте сами!

Я забыл выяснить, можно ли платить картой, но почему-то уверен, что только наличными. В общем, на всякий случай имейте наличные с собой. Сдачу дадут. После оплаты вам на руку поставят печать, с которой вы сможете проходить в клуб без очереди и оплаты до конца вечеринки.

Гардероб

После кассы вы попадаете в большое помещение, в котором расположен гардероб. Стоит отметить, что большинство других клубов, где я был, целиком меньше, чем одно только это помещение.

Когда я первый раз был в Бергхайне, я получил в гардеробе какой-то номерок вроде 1540 и офигел от этой цифры. Но в прошлый раз я обнаружил, что у гардероба, оказывается, есть второй этаж, на который я до этого даже не обращал внимания. В тот день мне дали номерок 3755.

В холле гардероба стоят кресла и всякие кубы, куда можно положить вещи, пока переодеваешься. Разумеется, никаких кабинок для переодевания нет, всё на виду. Если вам нужно снять повседневные трусы и надеть парадные кожаные, то вы это делаете прямо тут.

Сдать одежду в гардероб стоит 1,5 €. Платный гардероб — очень распространённая практика в ночных клубах. Это чтобы вы лучше сразу думали. Если вам понадобится что-то, что вы забыли в кармане куртки, придётся заплатить ещё раз. Если вам станет жарко и вы захотите что-то досдать, придётся заплатить ещё раз.

Просто снимите сразу всё, что вы в принципе готовы снять на публике, и сдайте. Эту мысль может быть трудно принять, если вы только что три часа стояли на морозе, но просто поверьте, вам не будет холодно. Скорее всего, вам в любом случае будет жарко.

Номерок от гардероба привязан к верёвочке и удобно вешается на шею.

Второй и последующие входы

Когда у вас уже есть печать и вы возвращаетесь в клуб, игнорируйте очередь и подходите сразу ко входу. Днём в воскресенье даже из таких возвращающихся людей с печатями выстраивается небольшая очередь, но вряд ли там придётся стоять больше десяти минут.

Фейсконтроль вас пустит, просто покажите печать. Вам только придётся заново пройти шмон. За гардероб, разумеется, тоже придётся заплатить заново.

Одежда

Одевайтесь так, чтобы вам было комфортно много двигаться и не жалко испачкаться. И надевайте удобную обувь, которую не жалко топтать.

Парни. Если у вас нет задачи обратить на себя внимание своим нарядом, надевайте чёрные джинсы или брюки и майку. Майку лучше с тонкими лямками — в футболке уже будет жарко. Если вам комфортно остаться без верха вообще, то и отлично. Мне физически приятнее в лёгкой майке, да и та, в которой я был в последний раз, мне просто очень нравится. Если вы готовы остаться и без штанов, можете взять с собой какие-то шорты или вообще остаться в трусах. Можно и без трусов, но это на любителя.

Девушки. Тут мне сложнее давать советы. В зависимости от степени раскрепощённости на вас может быть футболка и джинсы, а могут быть только трусы. Со стороны кажется, что удобно тем, кто в лёгких топах. Ещё встречается всякое спортивное бельё: цветные трусы, лифчики и комбинезоны; купальники или что-то похожее на них. Выглядит менее вызывающе, чем обычное бельё, и, вероятно, удобно. Некоторые девушки носят набедренные сумочки. Видимо, это единственное место, где можно хранить телефон, если в одежде нет карманов.

Не подумайте, что здесь прям много голого народу, нет, просто раздетые люди, естественно, обращают на себя больше внимания. Когда я был в последний раз, из тех частей тела, которые принято прикрывать, я насчитал шестьдесят сосков (ж.) и два члена. Сравните эти числа с моим номерком в гардеробе, чтобы понять пропорцию. Большинство людей выглядят обычно. Но пялиться или удивляться необычному виду людей не принято. Как бы вы ни оделись, здесь это нормально.

Солнечные очки вам не понадобятся.

Курение

В клубе курят. Даже прямо на танцполе, в густой толпе. Это ужасно, но что поделаешь. Вентиляция есть, но такое ощущение, что её включают очень дозированно, чтобы люди охотнее раздевались.

Вся ваша одежда после клуба будет прокурена. Если у вас не будет возможности её постирать сразу, имеет смысл взять мусорный мешок где-то и всю одежду, которая побывала в Бергхайне, засунуть в мешок, чтобы изолировать её от остальной одежды и от рюкзака:

Если вы курите, вам не понять этих проблем. С другой стороны, у вас полно других.

Танцпол, звук и свет

Из гардероба вы проходите в другое помещение на первом этаже. Большую его часть занимает бар и закоулки, о них позже. Но прямо перед вами будет огромная статуя и лестница наверх, в сторону примерно уровня третьего этажа. Там-то и расположен танцпол.

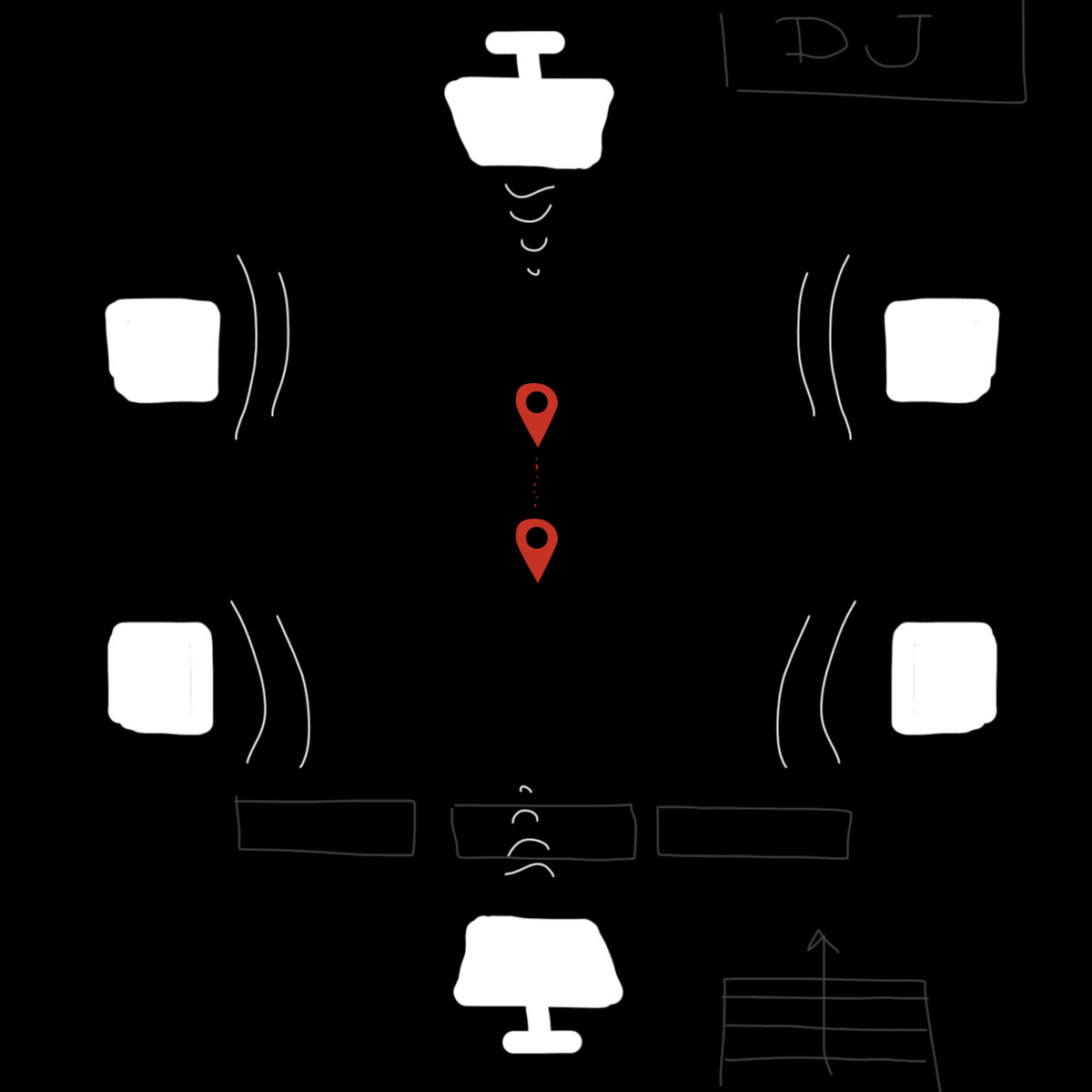

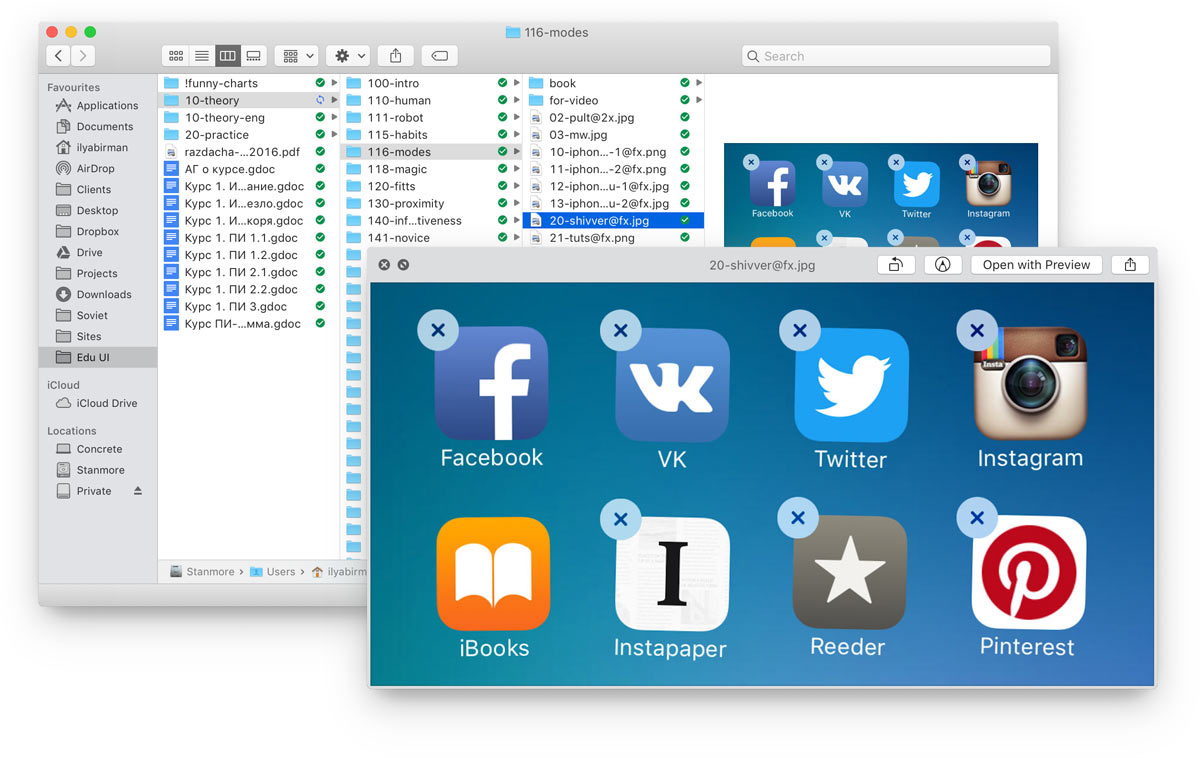

Есть шесть источников звука. Четыре «башни» из колонок по бокам стоят на полу, а ещё спереди и сзади на высоте метров пяти над танцполом висят дополнительные колонки, благодаря которым детально слышны все верхи. Я рекомендую располагаться где-то на средней линии между задними и передними «башнями» — там звук лучше всего:

Ещё в задней части танцпола есть три таких приподнятых на полметра площадки (обозначены тонкими прямоугольниками). На средней из них офигенный звук и смотришь на всех с высоты. Удобно.

Звук прекрасен, и после Бергхайна в других клубах чувствуешь себя обманутым.

Верхи. Верхи не разрывают уши, при этом каждую деталь слышно очень чётко. Тут нормальный стереозвук, у всех деталей есть объём! Как ни удивительно, вполне можно услышать друг друга прямо в центре танцпола, если, конечно, говорить громко и близко к уху. Почти везде в других клубах верхи звучат грязно и мешают разговаривать, а когда наутро выходишь из клуба чувствуешь, что тебе прокололи уши и где-то час нихрена не слышишь. Раньше я думал, что дело в громкости, а оказывается, дело в качестве: из Бергхайна выходишь на улицу — и сразу всё хорошо.

Низы. Во-первых, во многих обычных клубах тормозные колонки. Как я понимаю, чтобы играть глубокий бас, нужно шевелить очень большую мембрану, и иногда она просто не успевает шевелиться с той скоростью, с которой надо. Из-за этого детали в басу смазываются, вместо чёткости слышен гул, и иногда даже возникает ощущение, что бочка звучит позже, чем надо. Во-вторых, в большинстве клубов кроме того, что играют колонки, вы ещё слышите как дрожат стены и пол, вибрируют столы и всё остальное. В Бергхайне ничего такого нет, вы слышите только музыку, и это волшебно. Левые вибрации слышны только если выйти за пределы шести источников звука.

Мне плевать на свет, и, как я понял, Бергхайну тоже. По-моему никто не пытается как-то осмысленно светить или дополнять светом происходящее в музыке. Там, конечно, много всяких цветных светильников, которые как-то шевелятся, плюс на стены иногда проецируются всякие узоры, но ни разу не было момента, когда на меня это произвело бы хоть какое-то впечатление. Клёво только, когда включают много света в проигрышах или между выступлениями, и можно рассмотреть, какие все красивые вокруг.

На танцполе будет много народу, причём, как ни странно, во вторую ночь народу будет сильно больше чем в первую. Вас будут задевать, вы будете задевать. К вам будут прикасаться потные люди, к людям будете прикасаться потные вы. Кто-то случайно прольёт на вас воду. Люди будут наступать вам на ноги, кому-то наступите и вы. Извинитесь, и вам улыбнутся. Принимайте извинения других с улыбкой. Это всё кайф, примите это. Только смотрите, чтобы не задеть чью-нибудь сигарету.

На танцполе всегда темно, даже днём в воскресенье — окна чем-то закрыты. Вся вечеринка — это ночь.

Выступления

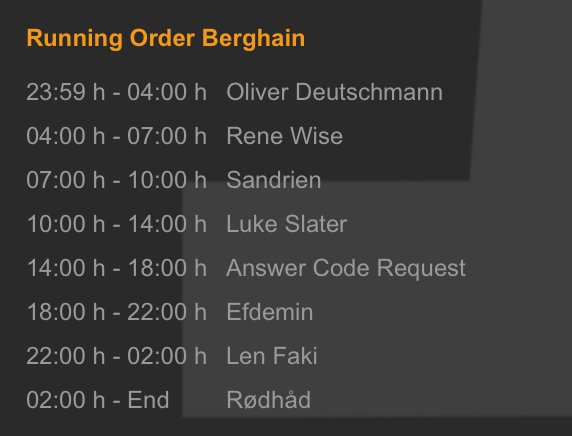

Вот типичное расписание Клубнахта, на таком я был в прошлый раз:

Как я писал, лайнап обычно известен за месяц-полтора, а вот точное расписание клуб публикует только за пару дней до вечеринки. Можно спланировать, когда будете танцевать, а когда спать.

Обычно вечеринка состоит из последовательности диджейских сетов длиной три-четыре часа, но иногда случаются лайвы. Все лайвы, которые мне встречались в их расписаниях, были с 4 до 5 утра с субботы на воскресенье. Почему-то всегда ровно час и почему-то именно в это время.

Диджей играет свой сет нонстопом, но сеты не сводят друг с другом. Когда время одного заканчивается, он постепенно ставит более лёгкую музыку, часто вообще без бита; световики включают больше света — всё это придаёт некую торжественность смене диджеев. Люди апплодируют уходящему и приходящему диджею одновременно. Новый диджей начинает свой сет обычно с чего-то загадочного, тоже без бита, свет постепенно тухнет, и все ждут, что же будет дальше. А дальше будут следующие четыре часа движения.

Панорама-бар

Если подняться по большой лестнице сбоку от танцпола на уровень где-то 4 этажа, и пройти вперёд, попадёшь в Панорама-бар. Из окон этого бара открывается панорама на очередь в клуб!

Панорама — самый большой из баров Бергхайна, и единственный, где играет музыка. Там свой лайнап, который публикуется так же, как и лайнап основного танцпола.

Поскольку музыка на нём меня никогда не привлекала, я ни разу даже не пробирался в его середину, поэтому плохо представляю, что происходит внутри. По периметру расположены диванчики, точнее, что-то похожее на длинные скамейки, там можно сидеть или лежать.

Бары, закоулки и Тёмные комнаты

Есть ещё несколько баров и много закоулков.

На первом этаже, где вход и гардероб, если не подниматься по лестнице на танцпол, а уйти налево, большая территория с баром, сидушками и закоулками. Там слышен грохот с танцпола.

На уровне танцпола, справа от него находится большой бар, там много всяких диванов и ещё есть большие качели в виде платформы три на три метра, подвешенной на цепях. Там люди лениво лежат друг на друге и качаются.

Оттуда маленькая лесенка ведёт куда-то наверх. Рядом с ней находится, кажется, единственный указатель во всём клубе — «Айс-бар» (Eis bar). Да, если туда подняться, там бар с мороженым. В нём тоже сидят и лежат уставшие и довольные люди.

С противоположной стороны танцпола есть небольшой барчик при входе в туалет. Там тоже вокруг полно мест посидеть и полно народу.

На этаже, где Панорама-бар, есть огромное количество всяких зон чилаутного типа, включая одну, где почти полная тишина и светло. Среди всех этих зон есть ещё один бар. И вокруг Панорама-бара, и вокруг этого ещё одного бара есть ещё закоулки.

Одна из чилаутных зон — двухэтажная, и с неё есть выход на балкон, который висит над Панорама-баром. На этом балконе темно и есть где полежать.

Что продают в барах я не знаю. Еды там нет, вроде только чипсы какие-то люди берут иногда. Алкоголем я не интересуюсь. А воду в Германии пьют из-под крана (см. туалеты ниже), поэтому нет смысла идти за ней в бар.

Закоулки — это тёмные места, где люди просто лежат, общаются, занимаются сексом или ещё как-то приятно проводят время.

Но кроме многочисленных закоулков в Бергхайне есть Тёмные комнаты. Тут я полностью облажался: узнал я о них уже после того, как трижды побывал в клубе, где об их существовании не догадывался. Легенда гласит, что найти их невозможно, туда тебя может только кто-то затащить. Якобы в некоторых незаметных местах есть тёмные-тёмные проходы в помещения, где абсолютная темнота, и там-де происходят все самые непотребства. В общем, если будете в клубе, поищите.

Туалеты

Туалеты, как часто бывает в ночных клубах, не разделяются по полу. Они в основном большие и, кажется, — это самые светлые места в клубе. Там тоже можно рассмотреть, какие все красивые.

Кроме закрывающихся кабинок есть открытые зоны с умывальниками и длинным писсуаром. Там вечная очередь. Писсуары дают парням существенное преимущество: его-то хватит на всех, а вот кабинки вечно заняты. Девушкам приходится долго ждать, хотя самые смелые не обламываются пользоваться писсуарами тоже (если вас шокирует эта информация, то, возможно, вам не стоит идти в Бергхайн).

Больше всего я ходил в туалет чтобы умываться и пить. Набираешь полные ладони воды, выливаешь себе на голову. Потом ещё раз и выпиваешь. К следующему выходу на танцпол готов.

Иногда люди закрываются в кабинках по 3-4 человека. Насколько я понимаю, они там принимают что-то запрещённое. Я не в курсе дела. Но переживать не о чем: вас никто не будет пытаться чем-то накормить. Просто берегите себя сами.

Безопасность и комфорт

Из моего описания у вас может сложиться впечатление, что там довольно много странных людей делают странные вещи. От этого может возникнуть чувство небезопасности: непонятно же, чего от таких людей ожидать.

Не знаю. За всё время в Бергхайне у меня ни разу не было ощущения, что я в опасности. Я не видел ни драки, ни словесной перепалки ни даже просто людей, которые бы смотрели друг на друга недовольно; не видел, чтобы кто-то кого-то домогался; не видел людей, которые бы выглядели так, будто им нужна помощь.

В целом мне кажется, что свободные люди, которые не парятся, а просто делают, что хотят — это нормально, а не странно. Странно, наоборот, что за этим приходится ходить в специальные места.

Я не знаю ничего про наркотики и их эффект — так уж вышло, что эта часть жизни обошла меня стороной в полной мере. Поэтому я не могу даже оценить, какая часть людей там что-то принимают. Но я не видел ни одного человека, который казался бы мне неадекватным или с кем бы мне было неприятно соприкоснуться.

Ещё я не видел в Бергхайне ни одного охранника.

Что касается комфорта, то это просто не то место, куда приходят за бытовым комфортом. Это нормально, что какие-то виды развлечений, особенно телесных, связаны с дискомфортом. Когда катаешься на сноуборде, можно замёрзнуть или ушибиться, а в походах люди вообще в палатках живут.

Конечно же в клубе нет вай-фая. Но сотовая связь ловит хорошо.

См. также про Бергхайн: