Доклад о схеме метро с 404феста

Во, выложили кино:

Местами даже видно, что показывает проектор, но в самых общих чертах, прямо скажем. Ещё в некоторых местах куски фраз зачем-то вырезаны. Ну а как вы хотели, надо было приезжать на фест.

Во, выложили кино:

Местами даже видно, что показывает проектор, но в самых общих чертах, прямо скажем. Ещё в некоторых местах куски фраз зачем-то вырезаны. Ну а как вы хотели, надо было приезжать на фест.

Почему, почему все произносят ИНН как «инэнэн»? Как людям удаётся насчитать три Н в этой аббревиатуре? Давайте вместе вот посчитаем:

И — так, это у нас буква «и»...

Н — раз «эн»!

Н — два «эн»!

А где же третья «эн»? Куда она спряталась? Да нет её там, нет! И не было никогда! Всего две: раз, два. Хоть с фонариком ищи, хоть под микроскопом смотри, всё равно там только две буквы «эн». Это, конечно, очень мало букв «эн»: в полтора раза меньше трёх (а не три), но с этим нужно смириться, и начать нормально читать аббревиатуру ИНН как «и-эн-эн».

Все знают, что надо пользоваться зубной нитью. Да вот что-то вломак же всё время.

А оказалось, это только если она неправильно позиционирована в пространстве. Я всё время её хранил в ванной комнате, где-то между зубной щёткой и зубной пастой. На соседней полке от крема для бритья и запасной порции мыла. Невдалеке от раковины.

Это было ошибкой, приводившей к низкой степени эксплуатации зубной нити. Теперь я храню зубную нить на рабочем столе: рядом с ней лежит айфон и стоит левая колонка. Правая колонка стоит правее, по другую сторону от монитора. Я при этом в наушниках сижу.

И вот, например, если на какой-нибудь ролик на Ютюбе затупить, самое оно зубы нитью почистить.

Когда делаешь Эмёрдж, всё время нужно попробовать, как всё будет работать на медленном интернете. Я нашёл три способа искусственно замедлить интернет на Маке.

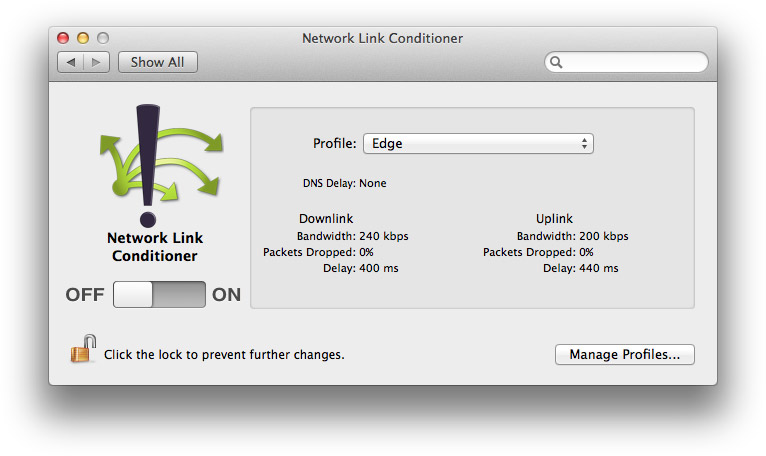

Есть вот такая эпловская штука, называется Network Link Conditioner:

Она устанавливается из «Икскода» (Xcode → Open Developer Tool → More Developer Tools... → Hardware IO Tools for Xcode). Недостаток штуки — она тормозит только внешний интернет, а с локалхоста всё по-прежнему открывается мгновенно.

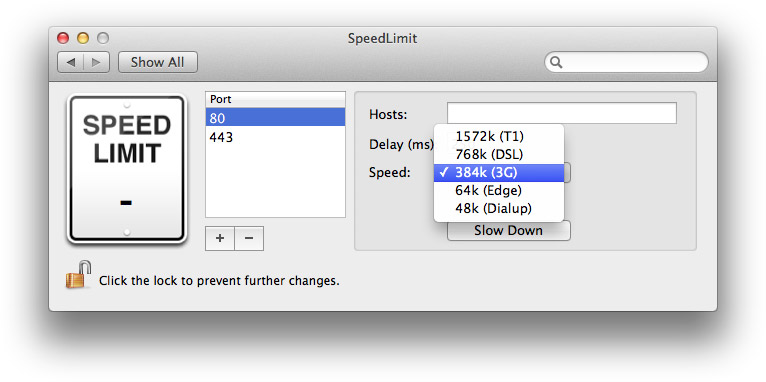

Более универсальна такая вот панель Speed Limit:

Выглядит пострашнее, но зато работает как надо. Правда, она на каждый чих спрашивает пароль администратора.

Наконец, для тех, кому нравится командная строка, можно написать такие заклинания (или подобные):

sudo ipfw pipe 1 config bw 128Kbit/s delay 200ms

sudo ipfw add 1 pipe 1 src-port 80

Чтобы всё заработало нормально:

sudo ipfw flush

Самая тупая затея в мире — выкладывать слайды с собственных выступлений.

Обычно по ним ничего невозможно понять, и неясно, зачем их выкладывать. А иногда всё понятно, и неясно, зачем было выступать.

При открытии веб-страницы картинки появляются в случайном порядке, неряшливо мелькая, и, пока все они не загрузятся, страница выглядит грязно. Продвинутые веб-разработчики умеют бороться с этим, прописывая сценарии появления элементов страницы на Джаваскрипте. Это называется управляемой загрузкой.

В качестве примера приведу страницу с сайта Эпла, где сверху некоторое время крутится ромашка, а меню продуктов появляется только когда все элементы уже загружены.

Управляемая загрузка предполагает муторное программирование, поэтому она доступна немногим разработчикам. Есть инструменты, которые несколько упрощают работу, однако останавливает сама необходимость программирования. Я хочу демократизировать управляемую загрузку и снять необходимость в программировании.

Эмёрдж (Emerge) — система управляемой загрузки страниц, мой новый продукт. В системе используется декларативный подход, то есть для каждого элемента прописывается желаемое поведение, а система сама обеспечивает его реализацию. Вот примеры того, что можно сказать элементу с использованием Эмёрджа:

По умолчанию любой элемент с классом emerge появляется после загрузки всех содержащихся в нём изображений с полусекундным фейдом (изображения, прописанные через ЦСС, тоже учитываются). Эффекты позволяют модифицировать это поведение. Кроме встроенных эффектов, можно создать любой с помощью параметров data-style-1 и data-style-2. Стиль элемента переключится из первого во второе состояние, как только элемент будет готов — программирования снова не потребуется (используются ЦСС-анимации).

Эмёрдж ещё разрабатывается, но уже используется на страницах моего сайта: на главной, в проектах, мире. Комментарии пишите по почте.

В первой публичной версии будет как минимум:

Эмёрдж будет платным продуктом и выйдет в ноябре.

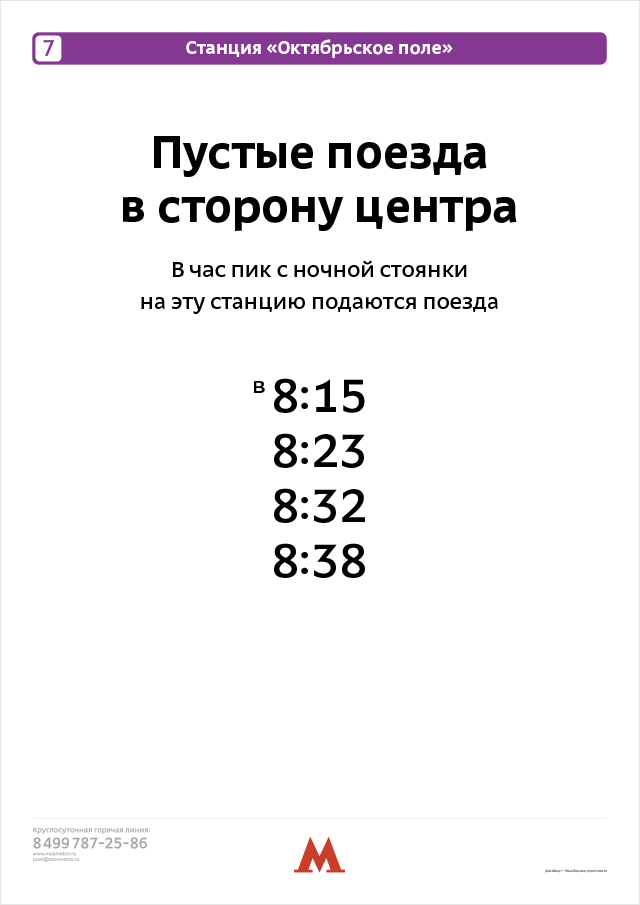

Вот Кац написал про пустые поезда со станции «Октябрьское поле». Это хорошо. Глупо возить воздух в часы пик. Если пассажиры будут знать о пустых поездах и планировать поездки с их учётом, нагрузка на систему будет лучше сбалансирована.

Но Каца не все пока читают. Почему бы вот метрополитену не повесить об этом плакаты прямо на станции?

См. также плакаты для станции ВДНХ.

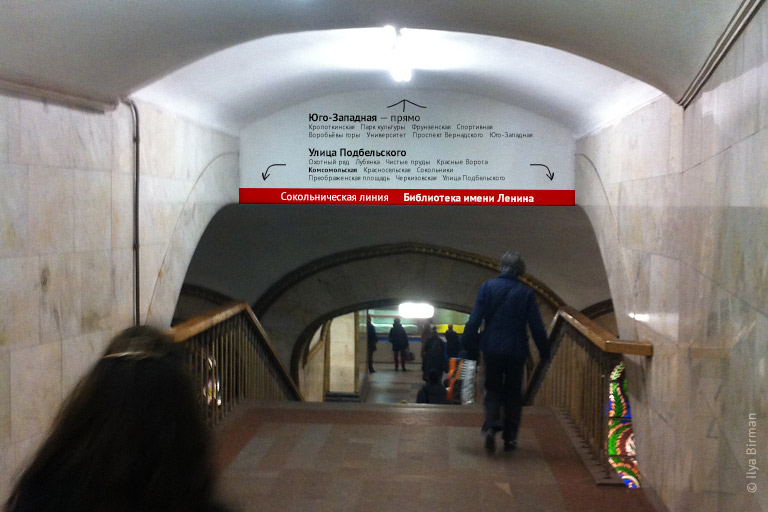

Некоторые переходы в метро ведут на середину платформы:

Когда спускаешься по лестнице, не знаешь, куда идёт поезд перед тобой, а куда — поезд у тебя за спиной. Даже после выхода на платформу это обычно непонятно. А списки следующих станций, висящие на стенах, загораживают поезда, у которых вот-вот осторожно двери закроются.

Хорошо бы рассказать людям о направлениях поездов ещё до того, как они вышли на платформу, чтобы сразу или бежать вперёд, или за угол и назад:

Ну или представим, что это другая станция:

Один из моих любимых подходов в дизайне сайтов называется «Провести за ручку». Смысл в том, чтобы не просто показать, что у нас есть, но и помочь этим воспользоваться.

Допустим, вы банк. Вы привлекаете вклады и показываете свои условия на сайте. Но многие люди не знают, как пользоваться вкладами; боятся нести по улице значительные суммы денег; не хотят думать, в какое отделение идти. Новые клиенты придут скорее, если сразу помочь им с этим. Заранее объяснить, как потом перевести деньги со своего счёта в другом банке на этот вклад, не снимая наличные. Показать ближайшее отделение и график работы. Дать почитать договор, объяснить его комментариями на полях. Познакомить с менеджерами.

Или, например, вы устанавливаете окна. У вас на сайте перечислены варианты стеклопакетов и профилей, есть калькулятор стоимости. Но многие не знают, как вообще устанавливаются окна. Как всё померить? Кто будет вытаскивать старые окна? Сколько времени займёт вся работа по замене? Реально ли это делать, когда на улице −20 °C? Что, если новое окно не влезет? Можно ли оплатить всё карточкой? Новые клиенты придут скорее, если ответить им на эти вопросы, описав весь процесс. Заранее объяснить, что может пойти не так и как этого избежать. Показать ближайший магазин, где можно посмотреть образцы, график работы, телефоны. Дать почитать договор, объяснить его комментариями на полях. Познакомить с менеджерами.

А может быть, вы предоставляете веб-хостинг. На сайте вы перечисляете услуги, тарифы, технические платформы, опции. Но если человек первый раз делает сайт, он вообще не понимает, почему домен и хостинг — это разные, не связанные услуги. Он не понимает, нужна ли ему поддержка CGI, SSL и mod_hz. Понятия не имеет, как заставить работать почту на новом домене. Спросите, зачем ему хостинг, помогите понять, какой выбор влечёт какие ограничения. Новые клиенты придут скорее, если позаботиться о том, чтобы им было легко и безопасно начать. Рассказать о том, что какой путь предстоит пройти от покупки хостинга до открытия нового сайта. Помочь разобраться с ДНС, выбрать и настроить ФТП-клиент. Познакомить с сотрудниками поддержки.

Если даже ответы на все вопросы можно «при желании» найти по сайту, вы постарались плохо. Все эти вещи должны быть частью одного повествования. Представьте, что ваш сайт — это хороший, опытный продавец, а не просто ценник. Что изменится в его дизайне?

Подход «Провести за ручку» лежит, например, в основе дизайна сайта «Формула лома». Сайт по пунктам рассказывает о том, как компания «Унимет» покупает и перерабатывает медный лом. И прямо внутри рассказа есть приглашения сделать очередной шаг.

У некоторых профессионалов возникает деформация сознания: они думают, что другие люди знают их терминологию и принципы работы. Мне приходилось слышать даже мнение, что желание провести за ручку — это неуважение к клиенту: вроде как, мы считаем его ребёнком, объясняем очевидное, а ведь он и сам знает, что ему нужно.

Это заблуждение. Всем нравится забота. Если у вас «провести за ручку» превращается в снисходительное отношение, значит вы просто недостаточно искренне позаботились о клиенте.

Периодически встречаю такое в письмах:

Пожалуйста, сохраняйте историю переписки при ответе на это письмо.

Сразу хочется ответить:

Пожалуйста, поставьте себе нормальный почтовый клиент, в котором и без костылей видно, что на что ответом пришло, не заставляйте меня засирать письма бесконечными цитатами и сами это непотребство прекратите.

Нет ничего ужаснее писем, где смысловая часть составляет десятую долю объёма.