Обещал рассказать, как я фотографирую, чтобы получалось клёво. Во-первых, я уже как-то писал о неприятных пересечениях на фотках. Также выкладывал видео о том, что телефон нужно держать ровно. Сегодня просто поделюсь ходом мысли в момент съёмки. Покажу, какие кадры мне показались неудачными и как я сделал их лучше.

Если в кадре суждено быть человеку, то пусть он будет колоритным или наоборот незаметным, но не просто случайным. Именно в этом случае он и будет казаться случайным! Ведь он впишется в кадр идеально, а не будет торчать из него занозой. Аналогично с транспортом. Ну и плюс, если в кадре много людей или машин, то хорошо, чтобы они его как-то более-менее равномерно заполняли, а не все в одном месте столпились.

Всё это, на мой взгляд, совершенно очевидно— никаких лайфхаков с переворачиванием телефона или особыми режимами съёмки. Ну типа смотришь, получилось фигово — переснял. Но оказывается, очевидно не для всех очевидно, поэтому вот делюсь. Тут показываю все фотки до обработки, буквально как снял. Обычно перед публикацией я ещё как-нибудь кручу всякие контрасты, резкости и насыщенности, но это другая тема.

Сначала получилось мимо из-за въехавшей в кадр машины, потом она проехала и стало нормально:

Разница между кадрами — 4 секунды

Такси слева ехало и выехало из кадра, обрезавшись его границей. Но ясно же, что оно щас повернёт и въедет обратно в кадр. Надо его поймать, как только оно въедет полностью, но не слишком поздно, чтобы оно не заняло собой весь кадр. Получилось идеально, что ещё и мотик поехал его обгонять:

Разница между кадрами — 7 секунд

С автобусом нормально, но не супер; с двумя тук-туками намного аутентичнее:

Разница между кадрами — 3 секунды

Хотел сфоткать, как чувак фоткает какой-то храм или что-то через ряды трешака, но влез затылок другого чувака в белой майке. Вторая попытка чуть получше, но теперь уже третьему чуваку лицо фалангой пальца закрыли, это было лучше на первом кадре. Решил, что это не стоит третьей попытки:

Разница между кадрами — 3 секунды

Ну при чём тут белый мерседес? Вот мусоровоз — другое дело:

Разница между кадрами — 7 секунд

Сначала слева мотоциклист получился сильно большой, а справа пустота, и хотелось чего-то для баланса вправо тоже. Но через долю секунды этот же мотоциклист уже почти в центре, а слева появляется прикольное жёлтое такси. Оно хорошо дружит с зелёным знаком справа. Если потом подкрутить цвета и уравнять их насыщенность, будет кайф:

Разница между кадрами — меньше секунды

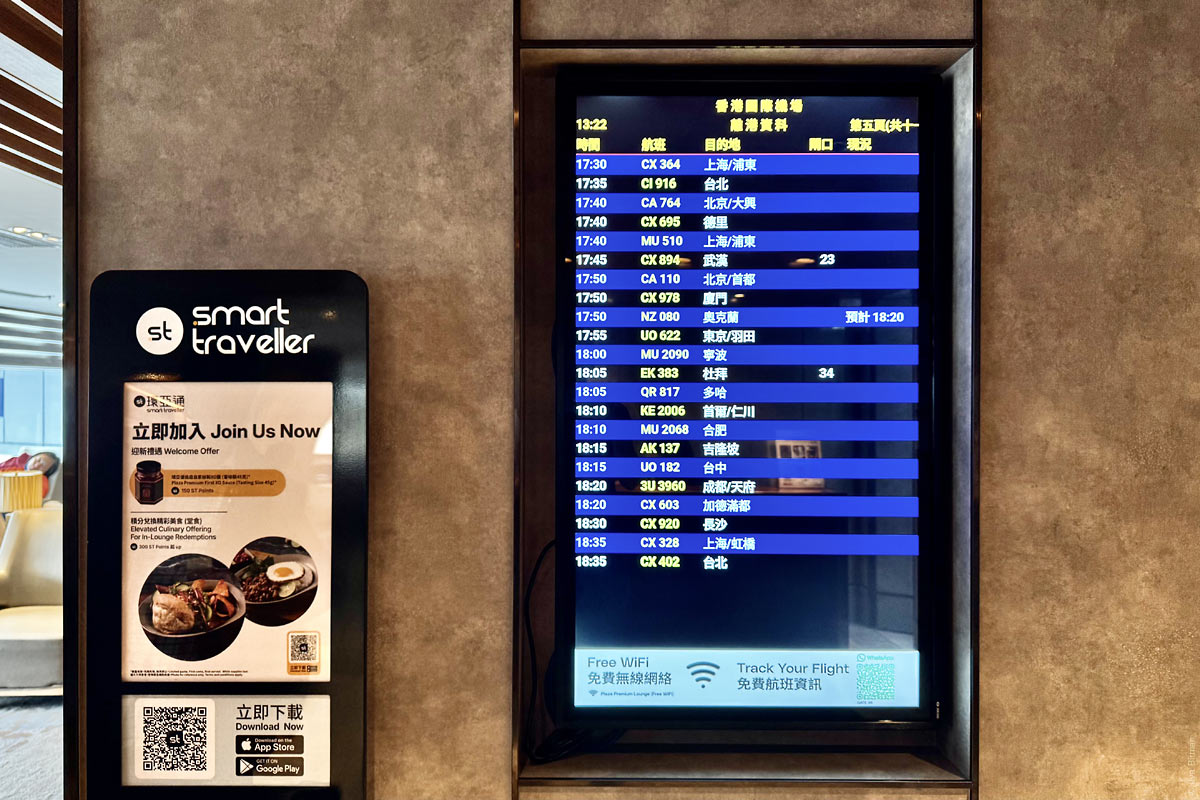

Чел слева ваще не вписывается в картину. Подождём пока он свалит... О, какой автобус! Берём:

Разница между кадрами — 4 секунды

Как видите, нигде речь не идёт о какой-то постановке или поиске особенно художественного образа. Это всё совершенно проходные фотки, но каждую из них я делаю так, чтобы она была нормальной. Это же совершенно ничего не стоит. Да, бывает нужно подольше потерпеть, пока человек рассмотрит что-то на витрине и отойдёт, или даже прождать целый светофорный цикл, чтобы фура уехала. Но чаще всего это просто автопилот: «так не очень, а вот так получше». Я специально подписал, сколько времени я ждал между кадрами, чтобы было ясно, что удачный момент обычно не так сложно поймать.

Последняя фотка даже удостоилась публикации, вот в таком виде:

Исходные кадры я бы удалил в обычном случае, но тут они стали материалом для заметки.