Прошлым летом я начал понемногу бегать, а этим — научился пробегать за один раз шесть километров, и до сих пор жив (о своих отношениях со спортом я писал в заметке о сноуборде). Мой друг, основатель школы бега «Ай лав раннинг» Максим Журило дал почитать книжку:

Главная мысль книги — вместо того, чтобы бежать естественно, с приземлением на переднюю часть стопы, многие бегут с нерациональным и разрушительным приземлением на пятку, а производители обуви добавляют под пятку всё новые амортизационные слои, что только усугубляет проблему. Передняя часть стопы существует как раз для амортизации, а современная обувь отучает людей пользоваться ею. Пятка совершенно не приспособлена для приземления, удар пяткой в землю — насилие над всем организмом.

Дальше куски с цитами — это фрагменты из разных частей книги, а не связный текст.

Приземление на пятку характерно для ходьбы, когда мы ставим ведущую ногу перед собой, но для бега оно нерационально:

Бег шагом ходьбы приводит к удлинению шагов, торможению, увеличивает ударные и ротационные силы, характеризуется низкой частотой движений из-за увеличения временного промежутка между приземлением на пятку и переходом в среднюю фазу, необходимостью значительных дополнительных мышечных усилий для отталкивания и поддержания момента движения в начале следующего шага.

Каждое приземление на пятку впереди центра тяжести отбрасывает верхнюю часть тела назад. Такая поза заставляет вас дольше находиться в контакте с поверхностью, начиная с фазы касания до момента вертикали.

Плохие кроссовки заставляют тратить ещё больше сил зря:

При беге в традиционных кроссовках стопа проваливается в мягкую подошву. Материалы подошвы сдавливаются и рассеивают прилагаемую энергию в стороны, она не возвращается обратно к бегуну.

Вам необходимо энергично оттолкнуться, чтобы сделать следующий шаг. Это вызывает вертикальное колебание (подпрыгивание), ведущее к крайне нерациональной механике бега. В итоге вы тратите гораздо больше энергии и гарантируете себе более сильные ударные нагрузки.

Если у вас недостатки в технике, вы заставляете своё тело работать на повышенных оборотах, усваивать больше кислорода, интенсивнее прокачивать его по сосудам, чем если бы бежали в том же темпе, но с более рациональной техникой.

В большинстве современных беговых кроссовок трудно бегать естественно. Из-за того, что пятка сильно поднята, вы неизбежно приземляетесь на неё:

«Найк» наметил направление, повлиявшее на весь последующий дизайн беговой обуви, — и разрушил естественную технику бега у миллионов бегунов на последующие четыре десятилетия.

Конкуренция, активная маркетинговая раскрутка различных брендов только усугубляли тенденцию к использованию мягких материалов для подошвы и повышению амортизации в задней части.

Если вы носите беговые кроссовки с высокой пяткой, то вам, подобно большинству бегунов-любителей, очень сложно бежать в естественной технике.

Форма кроссовок влияет на баланс всего тела:

Что произойдёт, если вы поднимете пятку на полтора-два сантиметра? Ваше тело приспособится к этому, сдвинув центр тяжести назад. Таз сдвинется вперед, поясница изогнётся, верхняя часть тела отклонится назад. Попытка приземлиться параллельно земле во время бега будет затруднительна.

Передняя часть ступни очень чувствительна к характеру поверхности, мгновенно подстраивается под её форму при приземлении. При этом мозг отправляет сигналы всему остальному телу, чтобы оно приняло сбалансированное положение. При приземлении на пятку эти механизмы не работают, нога приземляется кое-как, из-за этого и происходят травмы — у мозга просто нет данных, чтобы поставить ногу и распределить вес правильно. То есть чем больше амортизации в кроссовках, тем беспорядочнее движения тела:

Между тем гиперпронация (чрезмерное отклонение стопы внутрь) возникает именно из-за удара пяткой при приземлении, делающего стопу и голеностопный сустав нестабильным адаптором и ослабляющего устойчивость к ротационным силам. Слабые стопы, голеностопные суставы, мышцы голени, дополненные чрезмерно высокой постановкой пятки, только усугубляют эту проблему.

Гиперпронация, как и гиперсупинация (чрезмерный поворот стопы наружу), не является проблемой при беге лёгкими шагами с приземлением под центр тяжести. В этом случае голеностоп и пятка остаются зафиксированными и стабильными, поскольку тело бегуна поддерживается мышцами корпуса, фасцией передней части и свода стопы, полусогнутым коленом. Всё это предотвращает подворачивание.

Другая проблема — мягкая вспененная средняя часть подошвы, сказывающаяся на ослаблении сенсорных свойств стопы (ей становится сложнее почувствовать поверхность) и мешающая в итоге правильно позиционировать корпус.

Поскольку тело постоянно находится в балансе с силой гравитации, всё, что находится под стопой и изменяет её горизонтальное сбалансированное положение, заставляет тело реагировать в попытке найти баланс.

Сильный корпус помогает перераспределять нагрузку при удержании тела в равновесии, отводя её от мышц ног.

Если снять обувь и сойти с асфальтовой дорожки, вы сразу побежите правильно — нереально приземляться на голую пятку:

Представьте, что вы бежите босиком по мягкой траве футбольного поля или гладкому мягкому песку пляжа... Вы будете мысленно бежать плавно, рационально, ваше тело будет двигаться свободно, конечности — в гармонии со стопами, едва касающимися поверхности земли. Почему? Да потому что именно так предназначено двигаться человеческому телу.

Одна из главных причин мировой славы бегунов из Кении, Эфиопии и других восточноафриканских стран за ключается в том, что они ходят и бегают босиком вплоть до подросткового, а подчас и взрослого возраста.

Вообще, я всегда с опаской отношусь к доводам вроде «это естественно, поэтому это хорошо» — естественно умирать в 15 лет от укуса насекомого, а делать спасительные уколы — неестественно. Поэтому сначала вся эта тема про «естественный бег» вызывала у меня скепсис. Но здесь автор не делает выводы о предпочтительности такого бега из самого факта естественности; он подробно объясняет механику того, что происходит с телом, и объясняет, почему бежать, приземляясь на носок, безопаснее и эффективнее.

При этом он не предлагает бегать без обуви, поскольку необходимость защиты стопы от повреждений никто не отменял. Пробежка босиком — лишь способ вспомнить правильные движения. А от обуви, как я понял, для оптимального бега требуется, с одной стороны, защита стопы, с другой, способность честно передавать ей информацию о характере поверхности.

Как правильно бежать:

Если ваша стартовая позиция находится в равновесии с силой тяжести и стопы параллельны земле, ваше тело в безопасности. Слегка наклонившись вперед, вы начнёте падать. Поднимите ногу и поставьте стопу параллельно поверхности под туловище. Повторяйте наклоны и подъёмы стоп — и вы будете бежать естественно!

У меня есть ощущение, что я так и бегаю, хотя, конечно, интересно было бы, если бы на меня взглянул кто-то, кто в этом понимает. Раньше я и не задумывался, а вот после книжки попробовал пробежать, приземляясь на пятку — блин, бред какой-то, выходят весьма карикатурные движения.

В детстве я много времени проводил в саду с бабушкой, дедушкой и тётей, которая приучила меня ходить и бегать босиком. До озера, например, надо было топать метров двести по тропинкам с корягами и камнями, и ничего. А «современных беговых кроссовок» у меня нет, купил какие-то самые простые. Вроде бы неоткуда у меня взяться неестественной технике.

Ну и любимая цитата:

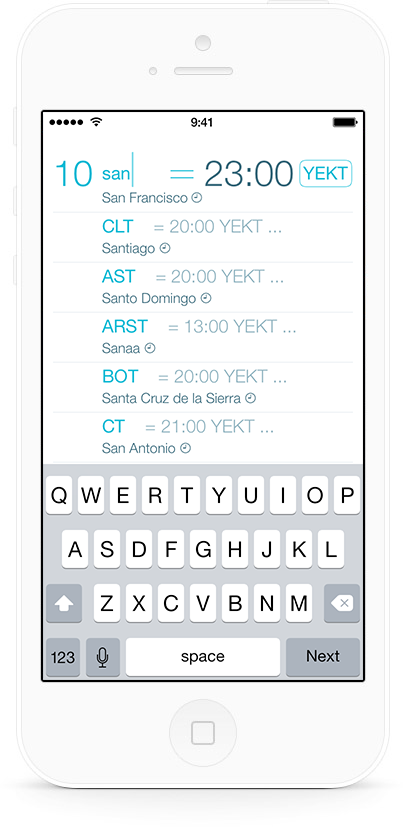

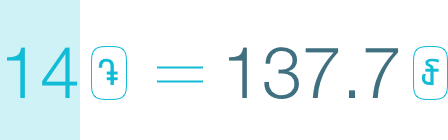

Это мнение разделяет, в частности, доктор медицины Марк Кукузелла.

Мне кажется, мнению, которое разделяет Кукузелла, нельзя не доверять.